本文

定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない町民の負担を軽減するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、追加で給付を行うものです。

※ この給付金は、法律により課税および差し押さえ等が禁止されています。

定額減税補足給付金(不足額給付)チラシ [PDFファイル/872KB]

不足額給付の対象者

令和7年1月1日に吉備中央町に住民登録があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方。

※令和7年度個人住民税課税市町村が吉備中央町の方。

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

給付対象者

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額との間で差額が生じた方。

(対象となる方の例)

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した。

・こどもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中に増加した。

給付額

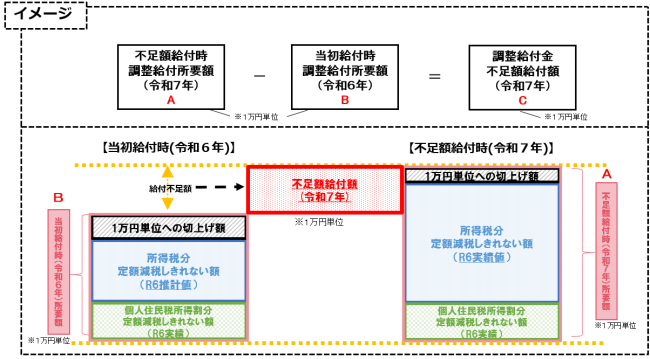

「不足額給付時における調整給付所要額(A)」-「当初給付時における調整給付所要額(B)」=「(C)不足額給付額」

不足額給付2

給付対象者

次の1~3のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)

2.税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等としても定額減税対象外の方(※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等)

3.令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

給付額

1人当たり原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の給付額となります。

支給の手続き

対象者となる方へは、令和7年8月中旬から順次「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送します。

※令和6年1月2日以降に吉備中央町に住民登録した方等は、定額減税調整給付金や令和6年度住民税情報を前住所地等へ照会しているため、通知が遅れる場合があります。

「支給のお知らせ」が届いた方

令和6年度に吉備中央町から調整給付金の支給実績がある方、またはマイナンバーカードに公金受取口座を登録されている方は、支給のお知らせに記載されている支給予定日に口座へ振り込みます。

原則手続きは必要ありません。振込口座を必ずご確認ください。

※振込口座の変更を希望される方は、「支給口座登録等の届出書」が必要となります。令和7年8月25日(月曜日)までに福祉課へ提出してください。

「支給確認書」が届いた方 ※手続きが必要です!

給付金を受け取るには「支給確認書」の返送が必要です。

支給確認書の内容をご確認のうえ、振込口座等必要事項を記入し、提出書類と一緒に返信用封筒にて返送してください。

【記入例】調整給付金(不足額給付分)支給確認書 [PDFファイル/1.1MB]

【提出書類】

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、介護保険証など)

・振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)

・代理の方が手続きを行う場合、代理人の本人確認書類の写しも必要です。

※期限までに提出されない場合は支給できません。

※申請内容に不備(添付書類の不足等)がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。

※振り込みは支給確認書の受付後、概ね1か月後となります。振込日が決まりましたら、個別に通知します。

提出期限(支給確認書)

令和7年10月31日(金曜日)※消印有効

提出窓口

賀陽庁舎福祉課 ・ 加茂川総合事務所 ・ 吉川支所 ・ 大和支所 ・ 井原出張所 ・ かもがわ総合福祉センター

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

吉備中央町から申請内容について問い合わせを行うことはありますが、銀行・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに福祉課または最寄りの警察署へご連絡ください。