○吉備中央町公共下水道排水設備工事技術基準

平成16年10月1日

通達第1号

第1章 総則

1 目的

この基準は、吉備中央町公共下水道条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第188号)の規定に基づき、排水設備の築造等又は構造についての技術上の基準を示し、排水設備の築造等に係る工事の設計審査及び完成検査の指針とするとともに当該工事の適正な施行を図ることを目的とする。

2 排水設備の定義

排水設備とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条の規定のとおり公共下水道の排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で、個人、会社、工場などが私費をもって自己の敷地内に設ける設備であり、この設備の良否によっては、公共下水道に巨費を投じ、近代的な技術をもって整備されたとしても、これに適応した排水設備が伴わなければ下水道の目的効用を全うすることができないので、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で、私人に対してその設置及び管理の義務を負わせ、構造の技術上の基準その他の規定を設けている。

3 排水設備の設置義務等について

我々が集団生活をする以上、完全な排水設備を設けて公共下水道とともに環境衛生の整備を図ることが当然である。そこで国においては、地方公共団体(市や町)に公共下水道を早く設けさせて、雨水の排水、処理をさせるよう援助するとともに、公共下水道の整備をされた区域の住民には、完全な排水設備を一日も早く設けなければならないことを、下水道法で義務づけている。

すなわち、下水道法第10条で、公共下水道の使用が開始された場合は、その公共下水道の排水区域内の土地所有者は、遅滞なく次の区分に従ってその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設けなければならないことを定めている。

(1) 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

(2) 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者

また地形上隣の土地を通して排水設備を設け、あるいは隣の土地の排水設備を利用させてもらわなければ排水がどうしてもできない場合には、このような土地所有者使用者、排水設備の設置者、使用者は、受忍義務があることを下水道法第11条に定めている。

4 排水設備の範囲又は限界

排水設備の範囲については、「下水道法第10条第1項に規定する排水設備とは、屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。」とある。これは、公衆衛生に影響を及ぼす可能性のある施設で、雨水及び汚水の排除の用に供されるものをすべて含めることを原則とするという観点に立っている解釈である。

すなわち、汚水については、生活の用に供されてその使命の終わったところから、雨水については、雨水が建築物の屋根又は地表に達したところから公共下水道に流入するまでの施設が排水設備であるという見解である。

5 下水の排除方式

下水の排除方式には、汚水と雨水を別々の管渠に収容して排除する分流式と、汚水と雨水を同一の管渠に収容して排除する合流式がある。

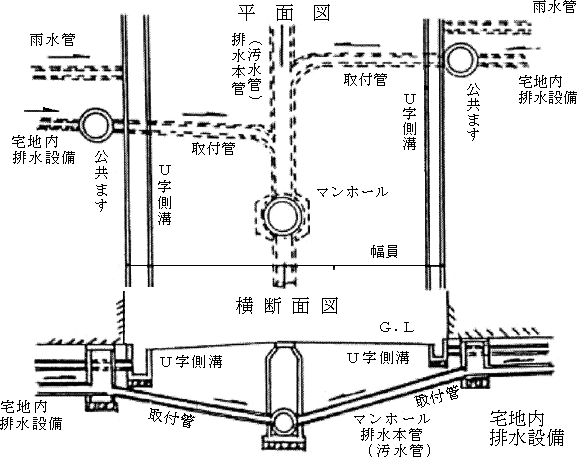

吉備中央町の場合は、前者の分流式を採用している。

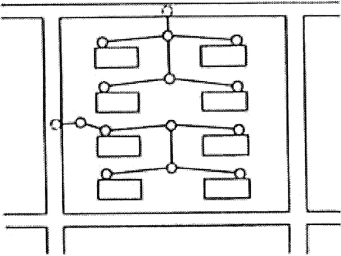

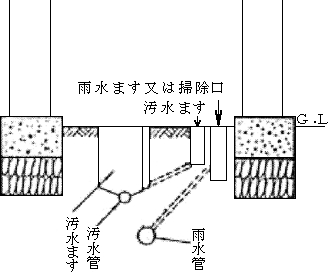

図1―1は、分流式の一般的な平面図及び横断面図である。

図1―1 分流式

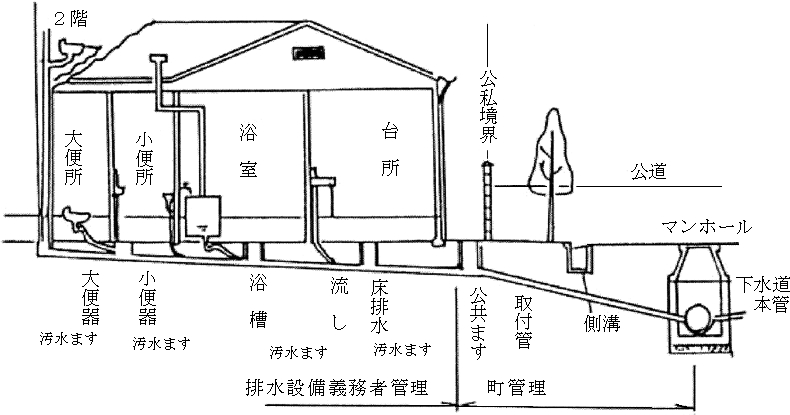

図1―2は、公共下水道に接続する住宅の排水設備の代表的な縦断面を示したものである。

図1―2 排水設備概念図(住宅の例)

(1) 既設の排水施設がある場合

既設の排水施設の状態 | 排水設備の設置方法 |

① 雨水と雑排水を在来側溝に排水している場合 | 最も多く見られるケースで、特に分流式で雨水管が設置されていない場合の排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべき公共ますに、雨水を排除すべき排水設備にあっては在来側溝に固着させること。 |

② し尿浄化槽が設置されている場合 | し尿浄化槽を廃止して公共ますに接続する。他の排水設備については、上記と同様とする。 |

(2) 排水設備を新設する場合

義務者は、町長に公共下水道の公共ます及び取付管の新設等の申請をし、排水設備を計画、設置する。なお、公共下水道の公共ます及び取付管の新設等に要する費用は、必要に応じて有償又は無償となる。

6 排水設備に関連する施設等

(1) 衛生器具

一般的なものとして、各家庭における水洗便器、手洗器、洗面器、台所の流し台、浴槽等がある。特殊なものとして、街路、公園、駅等の公共施設における連続水洗便所水飲み器、事務所、病院等における掃除用流し等がある。

(2) 給水装置

給水の使命を果たした水栓、ボールタップまでを給水装置とする。

(3) 附帯設備

① 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排出する箇所に設けるごみよけ装置

② 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等に設ける防臭装置

③ 油脂類を多量に排出する箇所に設ける油脂遮断装置

④ 土砂等を多量に排出する箇所に設ける沈砂装置

第2章 排水設備の基本原則

1 排水設備の計画、設計に関する基本原則

(ア) 排水設備の設置、改築又は修繕は、その土地の所有者、使用者又は占有者が行うものとする。

(イ) 計画、設計は、監督官庁が定める関連法規に従って行う。

(ウ) 排水及びこれに関連する設備は、下水を人体などに害を及ぼすことなく、確実かつ衛生的に排除できるものである。

(エ) 排水系統へ直結した器具類には、各個に水封トラップ(器具トラップ)を備えている。

(オ) 公共下水道に有害なグリース、可燃性廃水、土砂その他の成分を含有する排水又は再生、再利用できる物質を含む排水系統には、それらを適切に阻止し得る阻集器を設ける。

(カ) 排水系統には、管内を容易に掃除ができるよう、適切な位置にます又は掃除口を設ける。

(キ) 排水が逆流するおそれがある場合は、適切な逆流防止装置を講じる。

(ク) 排水系統には、その系統内の排水及び空気の流れを円滑にし、同時にトラップ封水がサイホン作用及び背圧によって破封されるのを防止するため、並びに排水系統内の換気を図るために適切な通気系統を設ける。

(ケ) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるに有効な目幅を持つストレーナーを設ける。

(コ) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、ポンプ施設を設ける。

(サ) 衛生器具は、使用目的に適合した適正な個数で、合理的な間隔と高さに設置する。

(シ) 衛生器具は、すべて滑らかで、かつ、不浸透性の表面を有し、常に清潔に保つことができるもの

(ス) 排水設備は、耐水性の材料で造られており、堅固で耐久力を有する構造とする。

2 排水設備の施行に関する基本原則

(ア) 施工者は、出来形及び品質が設計図書に適合するよう十分な施工管理を行うとともに施行順序に従い適正に施行する。

(イ) 施工者は、実施工程表により適正な工程管理を行う。

(ウ) 騒音、振動、公共用水域の水質汚濁等に適切な措置を講じ、公害防止に努める。

(エ) 安全管理に必要な措置を常に講じ、工事関係者又は第三者に災害を及ぼさないよう発生防止に努める。

(オ) 使用材料、機械器具等の整理、整とん及び清掃を行い、事故防止に努める。

(カ) 工事中は、火気に十分注意し火災の発生防止に努める。

(キ) 危険防止のための仮囲い、柵など適切な保安施設を施し、夜間にあっては注意灯を点灯し、常時点検するなど保安、盗難防止に努める。

(ク) 汚染又は損傷のおそれのある機械、設備等は、適切な保護養生を行う。

(ケ) 工事中における障害物件の取扱い及び取壊し材の処置については、設置者並びに関係者立会いの上、その指示に従う。

(コ) 工事のしゅん工に際しては、速やかに仮設物を撤去し、清掃及び跡片付けを行う。

(サ) 工事中に事故があったときは、速やかに関係者、関連官公庁等に連絡するとともに応急措置を講じて、被害を最小限度にとどめる。

3 排水設備の維持管理等に関する基本原則

(ア) 排水設備の清掃その他の維持管理は、その土地の占有者が行うものとする。

(イ) 維持管理は、監督官公庁が定める関連法規に従って行う。

(ウ) 排水設備の所有者、占有者又は維持管理者は、常に保安上、環境衛生上支障がないように維持管理しなければならない。

(エ) 排水設備は、その耐用年数に適合するように維持管理しなければならない。

(オ) 排水系統には、管を詰まらせたり、管及び接合部を損傷したり、引火爆発等の危険物を流す等、排水施設に支障を与える物質を流入させてはならない。

(カ) ボイラー熱交換器及び給湯用タンクからの排水、蒸気管のドリップなどの排水は、間接排水とし、かつ、原則として40℃以下に冷却した後排水しなければならない(HASS206)

(キ) 有害な化学薬液、工業薬液などを含む汚水のように、排水系統や公共下水道の機能を妨げ、損傷させるおそれのあるときは、適切な施設で処理した後、排水しなければならない。

(ク) 排水系統に蓄積したグリース、可燃性廃液、土砂、スケール等その他の沈澱物及び浮遊物は、定期的に除去しなければならない。

第3章 屋内排水設備

1 排水

(1) 排水の目的

排水の目的は、水洗便器や台所の各種器具からの汚水と屋根や屋上に降った雨水を建築物から屋外排水設備まで衛生的にスムーズに流下し、下水を排除することである。

(2) 排水系統

排水設備の下水の取扱いは、法令で定義した汚水と雨水の取扱いが異なる。

a) し尿排水系統

し尿又はそれに準ずる下水を流す系統をいう。

b) 雑排水系統

し尿を含まない衛生器具(台所流し台、洗面器、浴槽等)から流出する下水を流す系統をいう。

c) 間接排水系統

一般の排水系統へ直接排水してはならない排水系統で一時的に水受器具で排水を受け、一般的には雑排水系統に接続する。直接一般排水系統へ接続すると、衝撃や熱水及び残渣物の流入により排水系統に悪影響を及ぼす場合や排水系統から下水や下水臭が逆流した場合に器具等に悪影響を及ぼすおそれがある場合に間接排水系統とする。サービス用機器(冷蔵、冷凍庫、厨房器具、洗濯用器具、飲料用水器等)、医療や化学分析器具機器、プールや噴水からの排水である。

d) 特殊排水系統

一般の排水系統や公共下水道へ直接放流できない下水で、法令で定める排水の水質規制基準に抵触する場合は、除害施設を設置し処理した排水を屋外排水設備や公共下水道へ放流する。

e) 雨水排水系統

屋根や屋上に降った雨水を排除する系統をいう。

f) 低位排水系統

自然流下が不可能な地階や低地の下水をポンプ排除する系統をいう。

(3) 配管方式

一般的な排水系統は、衛生器具→器具トラップ→器具排水管→排水横枝管→排水立て管→建物排水横主管→敷地排水管である。

雨水系統は、屋上のルーフドレーン(又は雨樋)→雨水立て管→敷地排水管である。

注 アパートなどのベランダ(通路を含む。)の排水は、洗濯機や他の雑多なものが置かれ、雑排水が排出されるおそれがあるので、原則として汚水として扱う。ただし、公社、公団等でベランダに給水がなく、洗濯機置場が別にあり、犬小屋や多量の植木鉢等を置かない規定が定められている場合は、雨水として扱ってもよい。

2 排水設備施設の規格、標準、規定等

排水設備の使用材料、設備器具は

JIS (日本産業規格)

JAS (日本農林規格)

JWWA (日本水道協会規格)

JSWAS (日本下水道協会規格)

HASS (空気調和、衛生工学会規格)の204、206

JCPA (日本鋳鉄管協会規格)

に定めのあるものを使用し、規格外の材料を使用するときには、町長の認定を受け使用する。

3 排水諸設備

(1) 衛生器具

a) 一般

(イ) 衛生器具の規格

衛生器具は、原則として日本産業規格(JIS)に適合するものを使用する。JISのないものについては、その器具の用途に適合する材料、寸法、構造のものを使用する。

(ロ) 衛生器具の設置

① 衛生器具を設置する場合の最小数値は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関連法規によらなければならない。

② 衛生器具及びこれに附属する配管装置類は、窓ドア又はほかの出入口部の操作を妨げる位置に設けてはならない。

(ハ) 衛生器具の取付け

① 衛生器具は、所定の位置に堅固に取り付けなければならない。

② 隠ぺい部に滑り継手を用いる衛生器具は、点検及び修理のため修理点検口を設けることが望ましい。

③ 和風大便器、バスタブ、ストール小便器などの一部がコンクリート内に埋め込まれる場合は、コンクリート又はモルタルと陶器の接触面には、緩衝材養生を施さなければならない。

④ 身体障害者、老人などが使用する便器回りには、衛生器具を使用しやすいように、手すり、握りバーなどの補助具を設置することが望ましい。

(ニ) 器具排水管の最小口径

衛生器具に接続する排水管及び器具トラップの最小口径は、次表のとおりである。

器具 | 器具排水管の最小口径(mm) | 器具 | 器具排水管の最小口径(mm) |

大便器 | 75 | 手洗い器 | 30(25) |

小便器(大形) | 40~50 | 手術用手洗い器 | 30 |

小便器(小形) | 40 | 洗髪器 | 30 |

洗面器(大形) | 30 | 水飲み器 | 30 |

洗面器(中形) | 30 | たん吐き器 | 30(25) |

洗面器(小形) | 30 | 浴そう(和風) | 30 |

浴そう(洋風) | 40 | 汚物流し | 75~100 |

ビデ | 30 | 医療用流し | 30 |

掃除用流し | 65 | 実験流し | 40 |

洗濯用流し | 40 | 調理用流し(住宅用) | 40 |

連合流し | 40 | 調理用流し(営業用) | 40 |

( )書は、トラップの最小口径を表す。

(2) 水洗便所の構造

a 便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水を注流することができる構造とする。

b 所定の位置に堅固に取り付ける。

c 大便器の洗浄用タンクは、便器の形式、機能に適したものを使用する。

d 洗浄状態を良好にする。

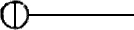

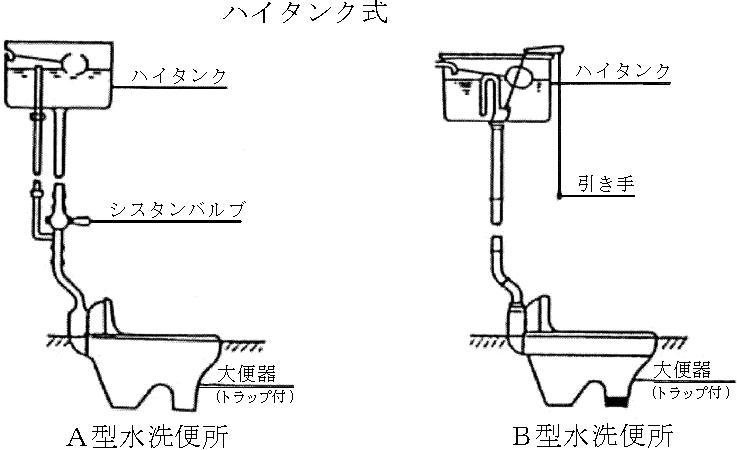

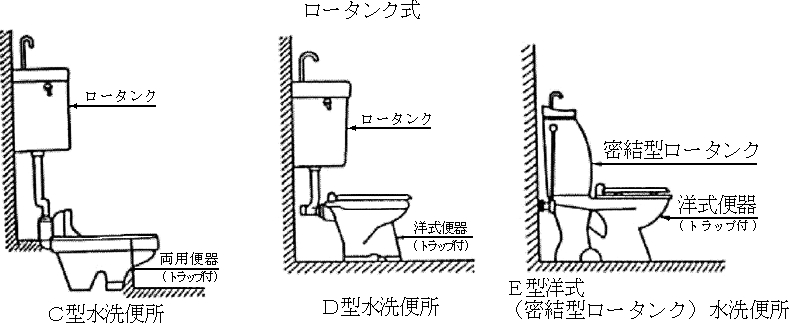

水洗便所の構造は、洗浄タンクと便器の形式により次の標準5タイプに分けられる。(図3―1)

図3―1 水洗便所の標準型

和風大便器と洋風大便器を比較すると次表のとおりである。

| 和風 | 洋風 |

使用法 | ① 跨式で用便中は便器と尻が離れている。これは皮膚病伝染防止衛生的であるが用便中疲労を感じる。 ② 女子は大小便兼用し、男子は通常大便専用である。 大小便両用型(通称デコ型)もある。 | ① 便座に腰かけて使用するから姿勢は楽であるが、皮膚病伝染防止のための注意を要する。便座に紙を敷き肌の直接触れないようにすることもできる。 ② 大小便兼用である。 |

構造 | 尻と便器とが離れているため水の跳ね返りが大きくなるから便器内の水溜りは、勢い少ない方が好まれる。しかし水溜りが少ないことはそれだけに乾燥面が大きくなり汚れやすく、臭気の発散も大きい。 | 水溜り面と尻の間隔は和風より小さく、水の跳ね返りは少ない。便は、直接水溜りに落ちる構造であり、これが深く、広い程乾燥面が少なく汚染されず、臭気の発散も少ない。水の跳ね返りは水面に紙を浮かべることにより防止しうる。 |

トラップ | トラップと便器が一体となったものと個別の型とがあるがいずれもトラップは、便器取付面より下に位置し床内に埋め込まれることになる。 | 排水トラップはすべて、便器と一体になっており全体が床上に露出してちょうど腰掛けやすい高さになる。床内埋込部分はない。 |

施工 | 便器のふち以下の部分が床内に埋め込まれるから床仕上げ以前に取り付ける必要があり、施工が困難である。 | 埋込部分がなく、床仕上げ後に取り付けられるので、施工は、簡単である。 |

修理 | 上と同じ理由で修理が困難である。 | 容易である。 |

大便器の水洗様式とその特徴は、次表のとおりである。

1 洗出し式

| 和風大便器の最も一般的な方法であり、便器周縁の各所から噴出する洗浄水が汚物を洗い出す式である。 |

2 洗落し式

| 便鉢後方にトラップ留水があり、汚物は、直接又は間接にこの中に侵入するようにしたもので、流水作用により汚物を洗い落す方式である。洗出し式に比べ用便中の臭気は少ない。 |

3 サイホン式

| 構造は、洗落し式と似ているが、図のとおりトラップ排水路に屈曲を多くしているため、流水に抵抗が多くなって流れが鈍り、排水路を満水して流水サイホン作用が起り、汚物を吸い込む。 |

4 サイホンゼット式

| 図のとおりサイホン式便器のトラップ排水路入口に噴水孔を設け、この噴水によってサイホン管の満水が早くなり、サイホン作用が早く確実に起るので吸引作用が強くなる。 |

5 吹出し式(ブロウアウト)

| サイホンゼット式と似ているが異なる点は、サイホン作用よりもゼット作用に重点を置いた機構になっている。すなわち、図のように噴水孔からの噴水圧で汚物を吹き飛ばし、排出するようにしたものである。 |

水洗便所の洗浄方法の比較は、次表のとおりである。

| フラッシュバルブ式 | ハイタンク式 | ロータンク式 |

給水圧と管径 | 0.7kg/cm2以上の水圧を必要とする。給水管径は、25mm以上であること。 | ハイタンクに給水できる圧力であればよい。給水管径は、13mmで洗浄管径は32mmであること。 | 給水管径は、13mmでよいが据付位置が低く圧力が小さいので洗浄管径は、50mm位必要である。 |

据付位置 | 便器に近い低い位置に設ける。 | 床上約1.8m以上に設ける。 | 水槽の床面は、床上50cm又はそれ以下になる。 |

場所 | あまり取らない。 | 取らない。 | 取る。 |

構造 | 複雑である。 | 簡単である。 | 簡単である。 |

修理 | 困難である。 | 困難である。(高い) | 簡単である。 |

工事 | 取付け容易 | 取付け困難(高い) | 取付け容易 |

騒音 | 比較的大 | やや大 | 小 |

連続使用 | できる。 | できない。 | できない。 |

4 トラップ

(1) トラップの使用目的

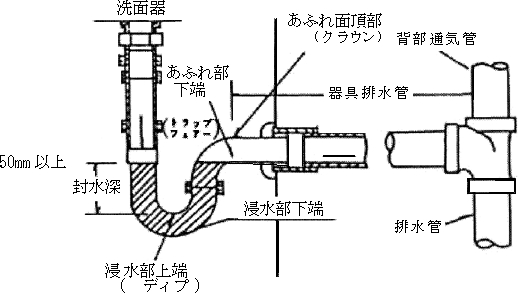

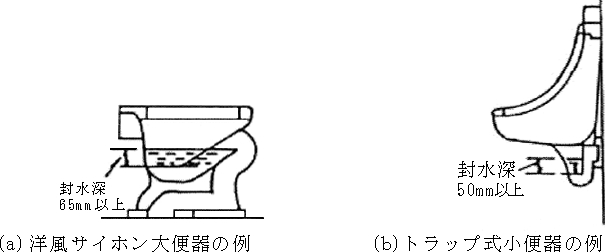

トラップは、排水設備又は公共下水道からの臭気、ガス、害虫等が室内に侵入しないように設ける器具で、排水設備の場合は、すべて水封式である。トラップには、器具に内臓されているトラップ(便器等)、器具に取り付けられるトラップ(洗面器等)排水管の途中に設置するトラップ(Uトラップ)、ます内で水封するトラップ(トラップます等)などがある。排水管に直結する器具には、原則として各々にトラップを設けなければならない。しかしいくらでも水をためればよいというものではなく、そのたまり水を封水と称するが、有効封水深は、最小50mm最大100mmといわれる。

トラップの最小封水深は、50mm以上でなくてはならないが、最大封水深が100mm以上であっては絶対いけないということはない。器具に直接取り付けるトラップ以外のもので、特殊な用途の器具に附属するトラップや、特別の用途、目的をもったトラップでは、容易に掃除のできる構造で、取り扱いやすい場所に設けるのであれば100mm以上であっても差し支えない。

トラップの必要条件としては、次のようなことが挙げられる。

① 構造が単純で器具に接続しやすいこと。

② 容易に破損しないこと。

③ 非吸水性、耐食性材料であること。

④ トラップ自身の作用により、容易に内部洗浄をさせ得ること。

⑤ 適当な深さの水封を常に保持すること。

⑥ 外部からのサイホン作用による水封を失わないこと。

⑦ 適当な通気管を有すること。

⑧ 検査、掃除の容易なこと。

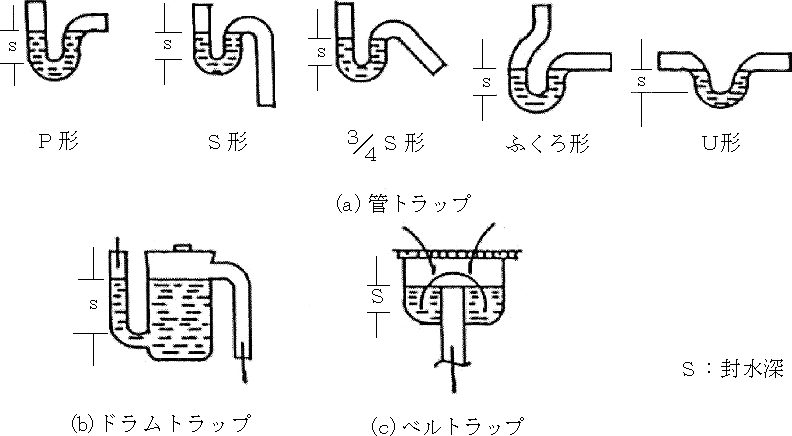

(2) トラップの種類

① Pトラップ

手洗器、洗面器用として使用されているトラップの基本型である。

② Sトラップ

自己サイホン作用に排水が破られやすい型であるから、やむを得ない場合のほかは使用しない。

③ 3/4S形、ふくろ形トラップ

P形トラップの設置が困難な場所に設置し、S形の欠点を補っている。

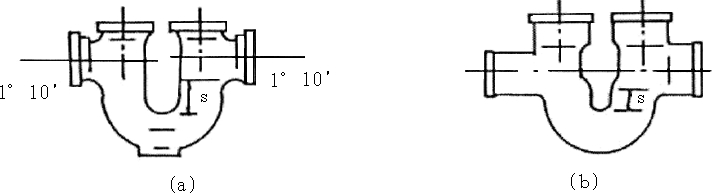

④ Uトラップ

排水管の流速を阻害し、汚物などの滞溜を起こす欠点がある。

⑤ ドラムトラップ

ドラムトラップは、流し類の排水用として用いられ、上記の各トラップより封水量を多量に貯溜できる構造であるため封水破壊のおそれが少ない。

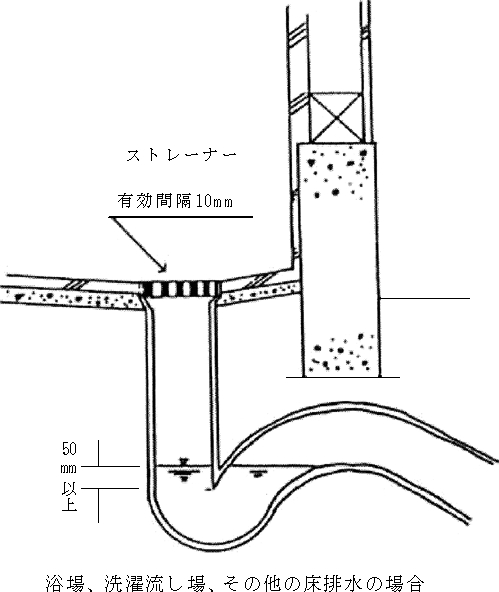

⑥ わん(ベル)トラップ

浴室や玄関等の床面に設けられる床排水用トラップとして使用される。わんトラップは、可動部分の取り外しにより簡単にトラップの機能が失なわれる。清掃のためにトラップ(わん)を取り外した場合は、清掃後直ちにトラップ(わん)を元の位置に取り付ける注意が必要である。

⑦ ストレーナー

浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅を持つストレーナーを設けること。ストレーナーの開口有効面積は、流水側に接続する排水管の断面積以上とする。なお、床排水トラップには、取り外しのできるストレーナーを設けること。

注:①~④は、管を曲げてつくったような形をしているので、管トラップと称しており小形でトラップ内を排水で洗い流す自己洗浄機能を有している。

図3―2 トラップの水封

図3―3 器具に内蔵されているトラップの例

図3―4 Uトラップの例

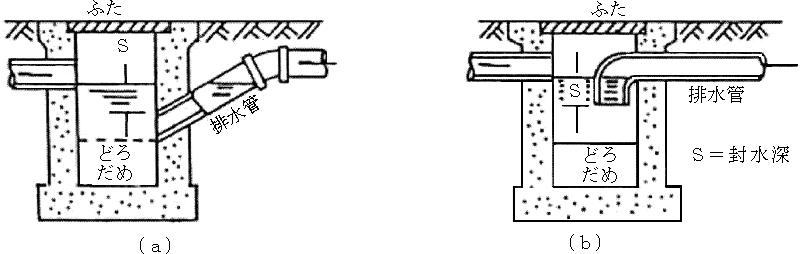

図3―5 トラップますの一例

図3―6 トラップ

図3―7 床排水トラップ

(3) 禁止したいトラップ

① 封水によらないトラップ構造

水封式のトラップにたとえかなりの弱点があっても、これが下水ガスの防止という点では、最も安全かつ実用価値の高いものであるということは、いかなる先進国においても当然のこととされている。ところが近年、封水の不要な、水封式でない最新考案のトラップというものができ、市販されている。しかし、問題となるのは、その構造と機能の持続性であり、現在の製品は、衛生工事の基本原則に照らし合わせてみて決して是認納得できるものはない。

② トラップなし大小便器とそのトラップ

トラップが別個になっている大便器や小便器は、非衛生的であるということで衛生陶器のJIS規格からも除外されたが、トラップなしのものの使用は禁止する。

③ 床排水、床トラップ及びわんトラップ

便所、浴室等に設けるいわゆる床排水口には、トラップがその器具に附属しているものと、そうでないものと2種類があり、またわんトラップ式のものとそうでないものとがあるがそのいずれにせよ、非衛生的な存在となりやすいから、特別の場合を除きこれらの設置をやめたい。

④ 二重トラップ

二重トラップとは、器具名称ではない。施行者の不用意又は無関心によって、1本目の器具排水管にトラップが二重に設けられたことになる場合、これを二重トラップという。トラップを二重に設けると2つのトラップの間に空気たまりを生じ、流水機能を阻害し、排水管の詰まりが発生しやすくなるためこれを禁止する。(1器具1トラップとすること。)

⑤ デイスポーザー

デイスポーザー自体トラップを持っているのではなく、これにトラップを取り付けるものである。デイスポーザーを経てきた排水中には、細かく粉砕された雑多の食品くずその他の固形物が混入していて、これが下水道本管の中で沈澱腐敗し、ひいては終末処理場の機能に、悪影響を及ぼすためこれを禁止する。

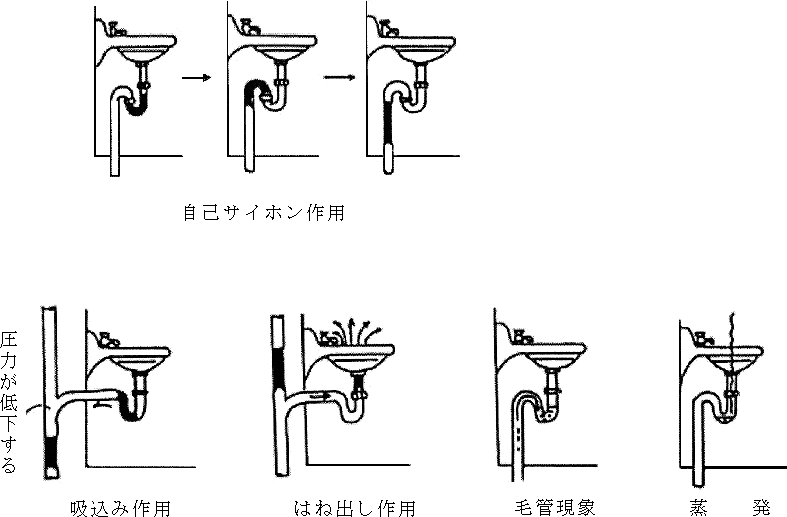

(4) トラップ封水の破壊

トラップは、封水がなければ機能を有しないため、封水破壊の原因を考えその防止策を立てる必要がある。

① 自己サイホン作用

Sトラップによく起こる現象で、排水の流下力が強いために、一時に満水状態で流れるときに排水の流れの方向に吸引されるものである。

② 吸込み作用

立て管に近い所に器具を取り付けた場合に、立て管の上部から一時に多量の排水が落下してくるとピストン作用を生ずるため、管内の圧力が大気圧より低くなり、トラップ内の封水が吸い込まれる。

③ はね出し作用(飛び出し作用)

排水立て管に多量の水が落下してくると、管内の圧力が急激に上昇し、トラップ内の封水をはね出す。吸出し作用とはね出し作用は、相関関係があるから、はね出し作用が発生するトラップでは、吸込み作用によっても封水が破壊されると考えてよい。

封水破壊の原因中最も起きるのは以上の場合。これを防ぐには、器具排水管に通気管を設ける。

④ 毛管現象

トラップのあふれ部に糸くず、毛髪などがまたがって垂れ下がったまま停止した場合、毛細管現象によって封水が徐々に誘導流下し去る。封水が切れてしまう。これを防ぐには、そのようなものの流下を阻止する装置を付けるか、ときどきトラップ内を洗浄するしかない。

⑤ 蒸発

使用回数の少い器具類の場合、封水は、蒸発によって自然に減少し、ついに封水が破れてしまう。これを防ぐには、封水を深くするか、ときどき洗浄し封水を補給するより方法はない。

図3―8 封水破壊

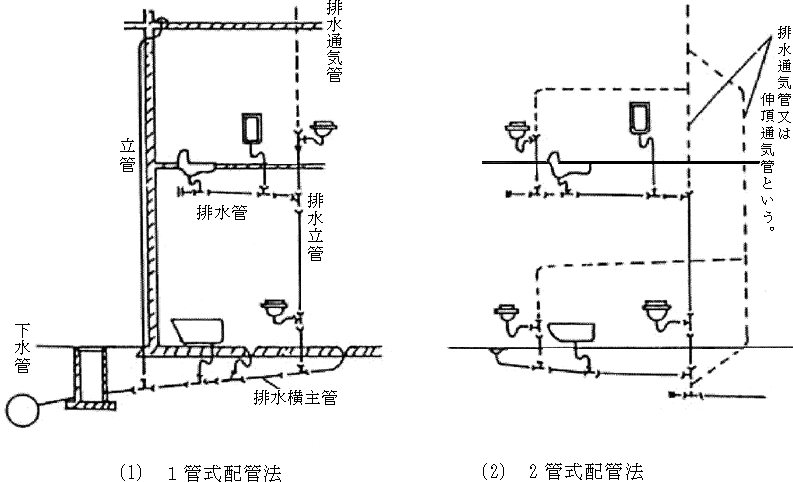

5 通気管

(1) 通気立て管の上部は、その上端を単独で大気中に開口するか、又は最高位器具あふれ縁から150mm以上高い位置で伸頂通気管に接続する。

(2) 通気立て管の下部は、最低位の排水管より低い位置で、45°Y継手を使用して排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。

(3) 通気立て管は、雨水立て管として使用してはならない。

(4) 屋根を貫通する通気管の末端は、屋根から150mm以上立ち上げる。

(5) 屋根を庭園、運動場、物干し場などに使用する場合は、屋根を貫通する通気管の末端は、屋根から2m以上立ち上げる。

(6) すべての通気管は、管内の水滴が自然流下によって流れるように注意して逆勾配にならないように排水管に接続する。

(7) 通気管は、横走排水管の中心線上部から垂直ないしは、45°以内の角度で取り出し、最寄りの箇所に立ち上げ、その排水系統の最高位器具のあふれ縁から150mm以上上方で横走りさせるか、又は通気枝管に接続する。

(8) 通気管には、穴を開けてねじ立てしたり、又は溶接を行ってはならない。

(9) 間接排水の通気は、単独配管とする。

(参考)

通気の機能

排水設備を備えた建築物には、必要に応じて各個通気、ループ通気、伸長通気及びこれらを適切に組み合わせた通気系統を設けなければならない。通気系統は、排水管内の空気が配管のどの部分でも、自由に流通できる出入用の管を、排水配管の要所に設けるもので、排水による管内空気圧の差をできるだけ解消するための設備である。通気系統は、次の目的を十分に果たすものでなければならない。

a サイホン作用及び背圧から排水トラップの封水を保護する。

b 排水管内の流水を円滑にする。

c 排水管内に空気を流通させて排水系統内の換気を行う。

上記のうち、aのトラップの封水の保護が最も重要であり、通気管は、器具トラップの封水の破壊を有効に防止できる構造としなければならない。

図3―9 通気管の1例

6 阻集器

阻集器は、下水に混入するグリース、可燃性溶剤、土砂等の有害物質をできるだけ阻止収集して、排水設備及び公共下水道に流入するのを防止するために設けられる。

(1) 阻集器設置条件

① 阻集器には、トラップ機能を併せ持つものが多いので、これに器具トラップを設けると、二重トラップとなるおそれがあるので十分注意する必要がある。

② 阻集器を設ける有効な位置は、有害物質が混入するおそれのある器具又は装置にできるだけ近くにする。

③ 阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。

④ 容易に保守点検ができる構造とし、材料は、鋳鉄製などの不浸透の耐蝕材料とする。

⑤ 阻集器に密閉ぶたを使用する場合は、適当な通気がとれる構造とする。

⑥ 一般に水封式トラップの型式をとり、内部にスクリーンや沈澱槽を設けて、有害物質を収集し、定期的に回収して掃除を行う。

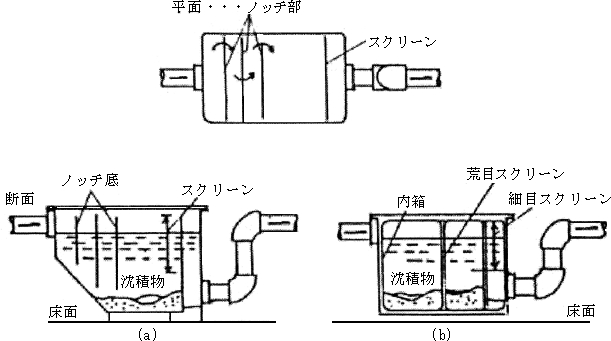

(2) 阻集器の種類

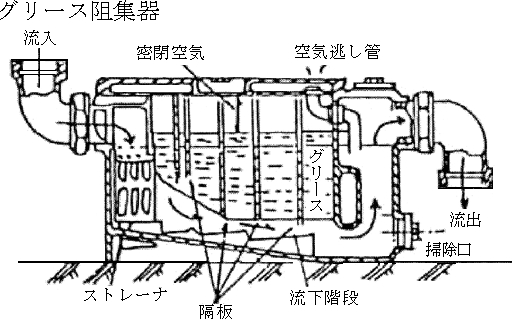

① グリース阻集器又はグリーストラップ

これは一般トラップとしての目的以外に、料理場よりの排水中に含まれる脂肪分をトラップの中で凝固させてこれを除去し、脂肪分が排水管中に流入するのを阻止する目的を持っている。一般にグリース阻集器は、流しの下か屋外の地中又は床下などに設ける。

図3―10

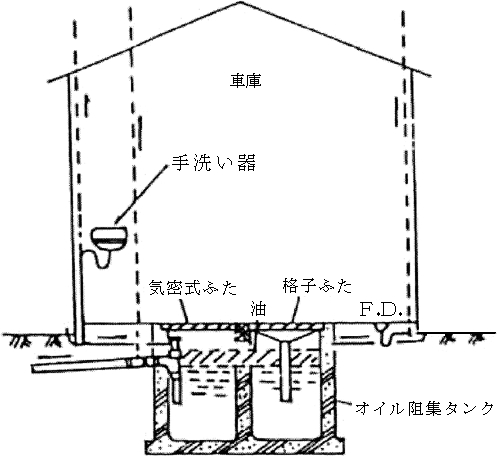

② ガソリン阻集器又はガソリントラップ

ガソリン阻集器は、グリース阻集器と同様、一般トラップとしての目的以外にガソリンをトラップの水面に浮かべ、漸次排気管を通して揮発放散させるという目的を持っている。

ガソリン阻集器を設けるべき場所は、ガレージ、自動車修理工場、ガソリンスタンド、製油関係の工場など、油を常時扱う所である。

図3―11 オイル阻集器

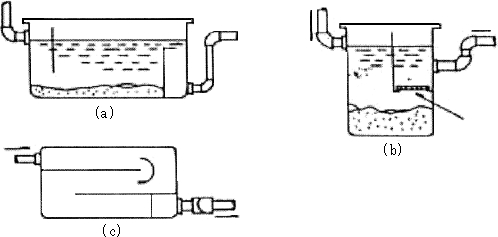

③ 砂阻集器又はサンドトラップ

業態の性質上、その排水の中に泥、砂などを多量に含んでいるときには、これをそのまま下水道に流すと管内にそういう雑物を沈澱させるので、この砂阻集器を設けて沈澱させ阻止する。サンドトラップの底部の泥溜及び封水深は共に150mm以上を必要とする。

図3―12 サンド阻集器

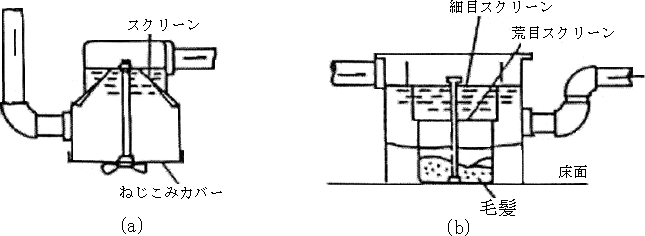

④ ヘア阻集器(毛髪阻集器)

理髪店、美容院の洗髪器に取り付けて、毛髪が排水管中に流入するのを防止する。

プールや公衆浴場には、大形のヘア阻集器を設ける。

図3―13 ヘア阻集器

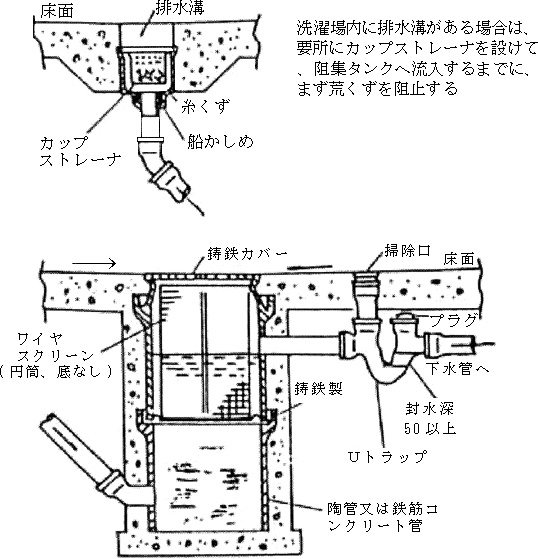

⑤ ランドリ阻集器(洗濯場阻集器)

営業用の洗濯場に設け、ぼろ、毛くず、布切れ、ボタン等を排水管に流入しないように阻集器の中に取り外し可能な金網バスケットを設ける。

図3―14 ランドリ阻集器

⑥ プラスタ阻集器

歯科医や形外科の技工室、ギブス室等に設け、金銀材のくず、プラスタ(石こう類)を阻止する。プラスタは、排水管中に流入すると、管壁に付着凝固し容易に取り除くことができなくなる。

図3―15 プラスタ阻集器

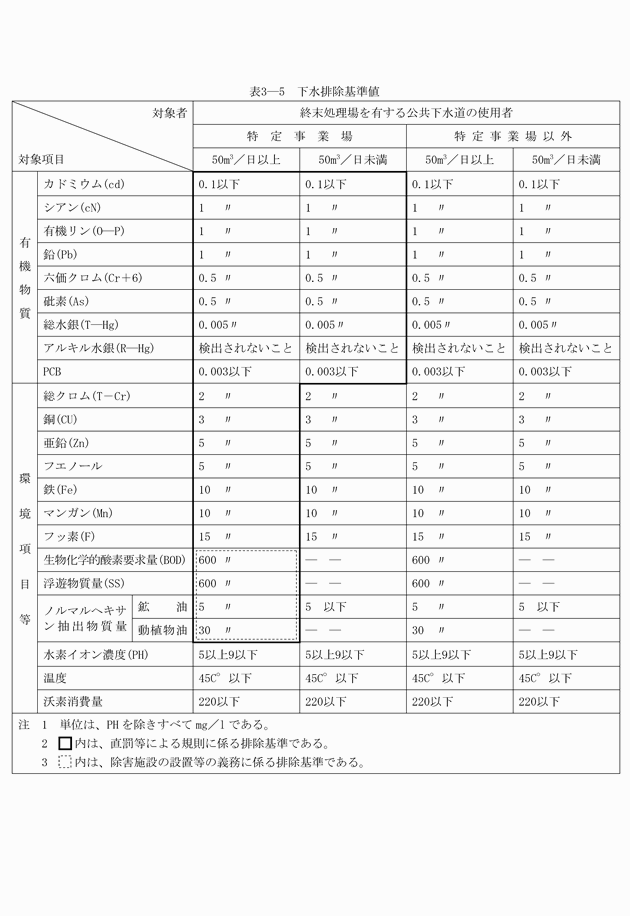

7 除害施設

下水道法に定めるところにより、公共下水道に排除された汚水は、管渠で処理場に運び一定の水質基準(下水道法施行令第6条)にまで処理してから放流しなければならない。ところが、汚水、特に工場排水の中には、下水管渠にそのまま排出されるとコンクリート管を損傷したり、また、処理場に流入すると処理機能を妨げるものがある。下水処理施設や、その機能に与える障害は、次の3項目に大別される。

① 下水道施設を損傷し、その機能を低下させる。

② 下水処理場での浄化効率を低下させ、場合によっては、処理不能とし処理水を悪化させる。

③ 下水処理場では、容易に除去できない物質をもたらし下水処理水の水質を基準内にすることを困難にする。

そこで下水道法第12条には、公共下水道の施設を保護し、また処理放流水の水質を一定基準に適合させるために、前述のような汚水を排除するものに対して公共下水道管理者が政令で定める基準(下水道法施行令第9条)に従って、条例で当該下水に対する障害を除去するために必要な施設を設けるよう定めることができるとされている。この施設のことを「除害施設」という。

前述の障害は、下水道の維持管理を妨げ、良好な処理水質の保持を困難にすると同時に、処理費用の増大を招くことになるため、特定事業場及び除害施設の設置必要事業からの下水の水質を下水排除基準値(表3―5)以下にして公共下水道へ排除する必要がある。

第4章 屋外排水設備

1 施行者(指定工事人)が設計、施工上注意すべき事項

(ア) 排水設備の構造

排水設備は、耐水性の材料で造り、堅固で耐久力を有する構造とする。

(イ) 排水設備の固着箇所及び工事の実施方法

汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。

(ウ) 排水管又は排水本管

a 必要に応じて、掃除口、ますを設ける等、保守点検を容易に行うことができる構造とする。

b 間接排水を必要とする機器、装置からの排水は、直接排水管に連結しない。

c 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しない。

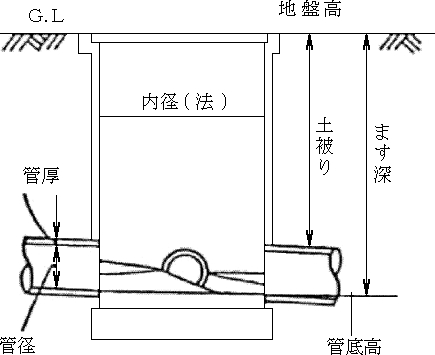

d 土かぶりは、原則として、私道内で45cm以上、宅地内で20cm以上確保する。

e 施行状態

① 管の中だるみ又は蛇行がないようにする。

② 管内の漏水が無いようにする。

③ 勾配を適正にする。

(エ) ます(又はマンホール)及び取付管

a 設置位置を適正にする。

b 汚水ますの底部には、インバートを設け蓋は密閉できるものを用いる。

c 雨水ますには、深さ15cm以上の泥溜を設ける。

d 施行状態

① 基礎、コンクリート現場打、側塊据付、モルタル目地を適正にする。

② 調整コンクリート(マンホールの場合)を設ける。

③ ます又はマンホール内の管口仕上げを適正にする。

④ 足掛金物の取付けを堅固にする。

2 排水管

(1) 管渠の種類

陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度としなければならない構造とする。

主に使用される管渠の種類としては、

陶管 (JIS R 1201 1202)

鉄筋コンクリート管 (JIS A 5302)

遠心力鉄筋コンクリート管 (JIS A 5303)

硬質塩化ビニール管 (JIS K 6741)

配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)

排水用鋳鉄管 (JIS G 5525)

排水用鉛管 (JIS H 4311)

があるが、屋外施設に使用される主なものは、陶管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、現場打ちコンクリート渠等である。

(2) 管径と勾配の関係

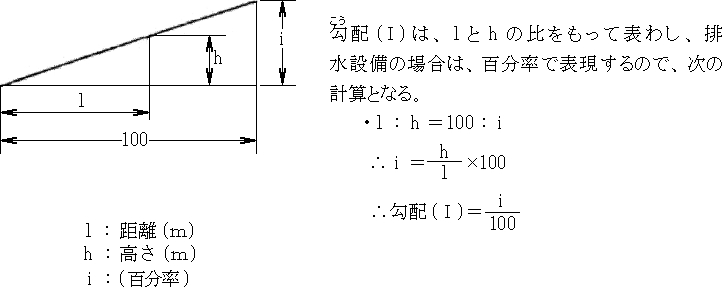

排水管は、自然流下を原則とし、下水中に含まれる浮遊物質を含めて下水を支障なく所定の箇所に流下させなければならない。管渠の流量は、管径と勾配によって決定される。すなわち、勾配が緩やかな場合は、流速、流量ともに小さくなり、管径の大きいものが必要となり、勾配が急な場合は、流速、流量ともに大きくなり、管径は小さくてすむ。また、流速が過小な場合は、管渠内に浮遊物の沈澱を生じやすく、流速が過大の場合は、管渠に損傷を生じやすい。従って、管渠内の流速は、一般的に0.6~1.5m/Secが理想的である。管の勾配は、やむを得ない場合を除き1/100以上とする。

(3) 排水管の内径

排水管の内径は、吉備中央町公共下水道条例(平成16年吉備中央町条例第163号)第4条で定めており、表4―1、表4―2のとおりである。

表4―1 汚水のみを排除する排水管

排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位;mm) | 排水管の勾配 |

150未満 | 100以上 | 2/100以上 |

150以上300未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |

300以上500未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |

500以上 | 200以上 | 1.2/100以上 |

ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3m以下のものの内径は、75mm(勾配3/100以上)とすることができる。

表4―2 雨水のみを排除する排水管

排水面積(単位:m2) | 排水管の内径(単位;mm) | 排水管の勾配 |

200未満 | 100以上 | 2/100以上 |

200以上400未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |

400以上600未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |

600以上1500未満 | 200以上 | 1.2/100以上 |

1500以上 | 250以上 | 1/100以上 |

ただし一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3m以下のものの内径は、75mm(勾配3/100以上)とすることができる。

(4) 排水管の土かぶり

排水の土かぶりは、表4―3を標準とする。

表4―3

種別 | 土かぶり |

公道内 | 75cm以上 |

私道内 | 45cm以上 |

宅地内 | 20cm以上 |

ただし、必要な土かぶりが確保できない場合又は特別の荷重が予想される場合は、それに耐え得る管防護工を施すこと。

3 汚水ます

汚水ますは、排水管を取りまとめて下水管に導入流下させるとともに、排水管の点検掃除を容易にできることを目的とする。

(1) 設置箇所

ますは、原則として次の箇所に設置する。

① 排水の起点、終点、屈曲点、集合点

② 排水管の内径、勾配、管種の変化する箇所

③ 排水管が直線部であるときは、排水管の長さがその内径の120倍以内で排水管の清掃上適当な箇所

表4―4 ますの管径別最大間隔

管径(mm) | 75注 | 100 | 125 | 150 | 200 |

最大間隔(m) | 3 | 12 | 15 | 18 | 24 |

注:管径75mmに限り最大間隔を内径の40倍以内とする。

(2) ますの形状と規模

ますの形は、一般に円形又は角形で、その規模は、接続管の内径、埋設深に応じて決定され、かつ、維持管理上支障のないものとし、表4―5を標準とする。

表4―5 ますの深さと内径又は内のり幅、会合本数

内径又は内のり幅(cm) | 深さ(cm) | 会合本数(流入) |

30 | 30以上60未満 | 3本まで |

40 | 60以上90未満 | 4本まで |

50 | 90以上120未満 | 5本まで |

60 | 120以上150未満 | 原則として5本まで |

ただし、公共ますは、内径50cmの円型のますを使用するものとする。

(3) 構造

ますは、コンクリートその他耐水材料で造り、堅固で耐久力を有する構造とし、下水の流れをよくするため、底部には、インバートを設けるとともに、ます内で上、下流管底に10mm以上の落差をつけ密閉できるふたを設けること。

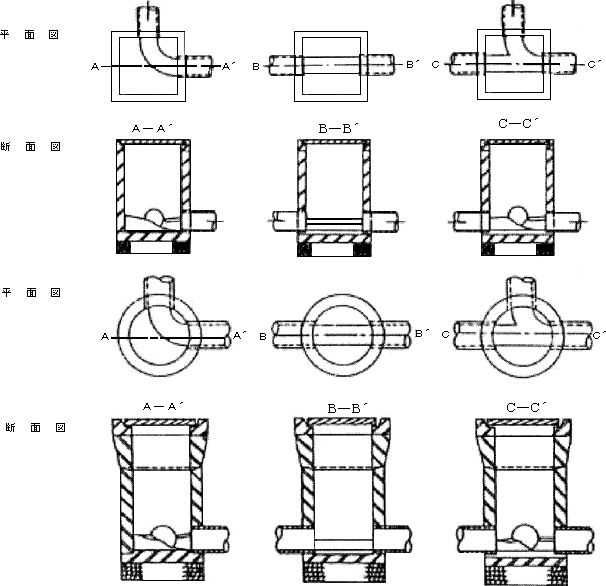

図4―1 汚水ますインバート構造図

4 雨水ます

雨水ますは、建築物の屋根又は地表に降った雨水、池、泉等の余水を収容させるとともに排水管の掃除を容易にできることを目的とする。

(1) 設置場所

原則として、汚水ますに同じ。

(2) 形状と規模

原則として、汚水ますに同じ。

(3) 構造

ますは、コンクリートその他耐水材料で造し、堅固で耐久力を有する構造とし、底部は地表面と土砂の混入に備えて、深さ15cm以上の泥溜を設け、ふたは格子状等又は雨水が流入できるふたとする。

5 その他のます

(1) トラップます

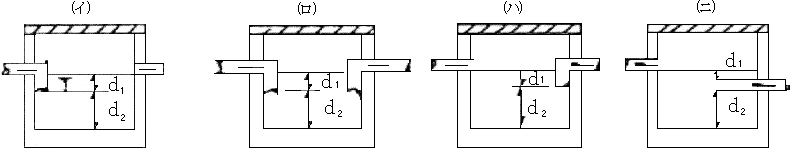

トラップますは、汚水ますにトラップ装置を施した一種の阻集器といってよいかと思う。防臭には排水管にトラップをつければよい。トラップますは、食堂、生鮮食料品取扱所等において作業の過程から生じる商品くずを含む多量の不用水を常時排出する建物に適している。また容器内の捨て水を一時にどっと床面に流し出し、同時に水道水の力を借り床全面の洗浄をもするようなときに便利である。一般家庭でも浴室、洗濯場流しに設けると、水はけもよく、誤って物を落しても流れ去ることもまずなく都合がよい。ただ、トラップますは、思いきって使えることから床面ごみと名のつく雑多のものをむやみに流し込む、トラップが使えない限りは沈積物の始末もしないといったことになる。それは、ことに夏季、悪臭の発生源ともなるので、なるべく特定の業種業態にのみ設けることとし、この場合、使用者に対しその使い方、掃除の仕方など適切な注意を与える必要がある。トラップますの種類としては、トラップの位置形状によって次の4点に絞ることができよう。

(イ) トラップが流出側にあるもの

(ロ) トラップが流出、流入両側にあるもの

(ハ) トラップが流入側にあるもの

(ニ) トラップそのものを使わず、流入管を流出管水面より低位に置き滞留水によってトラップを形成したもの

いずれもトラップます本来の使命を達するものであるが、長短、当否を論じる規定も根拠も今のところない。要はそれぞれの業種、業態に応じ適当なものをというよりほかはない。

封水は、少くとも50mm以上なければならない。大型のますほど、水の運動で瞬間的にせよ封水の破壊が考えられるから75~100mmぐらいはほしい。

図4―2

図4―3

注:

1 トラップの内径は、75mm以上とする。

2 d1は封水深で、50mm以上100mm以下とする。

3 d2は泥溜深で、150mm以上とする。

4 トラップますの内のり幅は、300mm以上とする。

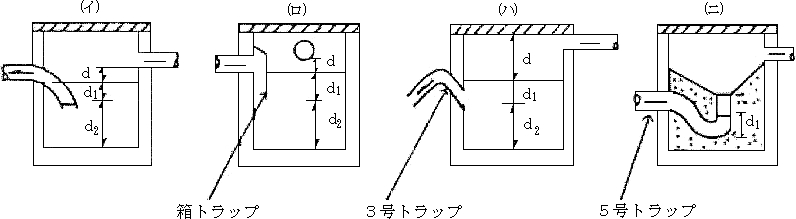

(2) ドロップます

汚水ますであるがその構造から落下ます、ドロップマンホールなどと呼ばれる。公共下水道における副管付入孔と同様、上流下流管底高に著しい落差があり、インバートだけでこれを結ぶことができない場合に設けられる。(図4―4)

現場の状況によっては点線のような配管も考えられよう。

図4―4

では、ドロップますは、どれくらいの落差から設けた方がよいか、公共下水道では、副管付入孔は600mmからであるが、排水設備のますでは、流入管の位置、流向、水量によって一概に定め難い。わずかのことなら流入管の勾配を急にしたり、流入管のます取付部に大曲り管を用いるなりすれば所期のインバートで結ぶこともできるが要は規定の精神を離れず、その状況に応じ、最も適切と思われる工法をとる必要がある。

なお、ドロップ管で重要なことは、掃除口を設けること、管の接合と支持固定を完全にすることである。この点陶管よりビニール管の方がより効果的な施行ができるだろう。

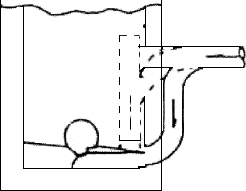

6 掃除口

掃除口は、排水管の点検孔、検査口であり建物と建物の間の狭い空き地など、ますの設置の困難である場所、排水管の起点及び曲折箇所、枝付管の配置箇所その他排水管の検査、掃除に必要ありと認められる箇所に設ける。(図4―5)

掃除口は、割竹その他掃除用具が無理なく、十分効果的に使用し得る形と大きさを持ったものでなくてはならない。そのためには、図のような枝付管、大曲管、深さによっては直管を組み合わせるなどして、排水管上に垂直に地表まで立ち上げる。管径は、排水本管と同径であることを原則としたい。場所によっては重量物による破壊、また掃除時の移動破損も考えられるから、コンクリートで適切な防護補強を講じる必要がある。ふたは、密閉式のものを取り付ける。

図4―5

7 施行

排水設備の施行は、設計図、仕様書に従って丁寧に、正確に、良心的になされなければならない。設計漏れや模様替え等がある場合は、基準に従って設計変更しなければならない。設計がいかに立派でも施行が不適切では到底満足なものは望めない。

一般に施行準備心得としての要素は、労力、材料、器具、運搬の4項であるが、これらの一つを欠いても、また不適当であっても能率を低下するようになる。さらにわき水のある箇所では、排水ポンプの準備も必要となる。したがって施行責任者は、設計図、仕様書に限らず現場の状態等十分知っていなければならない。

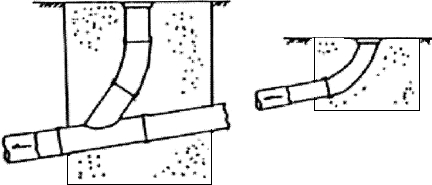

(1) 排水管

排水管類は、地下に埋設され見えなくなるので、わずかなごまかしもあってはならない。さらに施工についての注意事項を挙げれば次のとおりである。

a 排水管の掘削は、でこぼこのないよう真直ぐに根切し、基礎となる地盤をよく突き固め、管は、丁寧に内外の目地を施してから、上流に向って布設し、管施工後における不等沈下などを起こさないようにしなければならない。

b 管の継ぎ手は、ごみ、泥土等を除去掃除し、できる限り密接させて押し込み、漏水しないように入念に施行し、ごみなどを管内に残さないようにしなければならない。

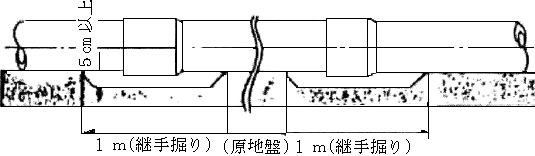

① 布設

硬質塩化ビニール管の布設に当たっては、受口を上流に向け、下げ振り、水準器などを使用して正確に芯出しを行い施工する。また、接合部は、その付近を前後50cm、床付け面を深さ5cm掘り下げて、接合作業を容易にする。

図4―6 硬質塩化ビニール管の布設

② 接着接合(TS接合)

受口内面及び差口外面をきれいに拭き、接着剤を刷毛で均等に塗布する。接着剤塗布後は速やかに差口を受口に挿入する。差し込みは、テコ棒や挿入機を利用するとよい。挿入後は30秒以上は接着剤の硬化のため管が動かないように保持する。

はみ出した接着剤は、ウエス等できれいに拭き取る。

③ ゴム輪接合(RR接合)

受口及び差口をきれいに拭き、ゴム輪が正しく溝におさまっていることを確認してゴム輪表面及び差口に滑剤を均一に塗り、原則として挿入機を用い受口肩まで十分挿入する。

c 排水管は、20cm以上の土かぶりを保つよう埋設し、その内径に応じた倍数以内の地点にますを設置し、検査、掃除のために便利なようにしなければならない。排水管の生命は、直線で規定の勾配を保たせ、目地を完全に施すことである。

d 極めて軟弱な地盤で、水場の所では、よく排水をしてから砕石基礎あるいはコンクリート基礎を施さなければならない。

e 枝付管は、雨とい、洗面所などの簡易な排水箇所を適合するように配管しておかなければならない。

f 管の埋め戻しは、目地が十分固まってから、管を動かさないよう土砂で胴飼いし、直接石塊等触れないよう、下層から順次突き固めて上層に及ぼさなければならない。

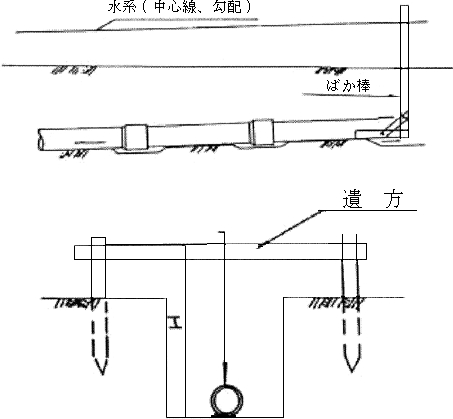

g 広大な土地に設けられる大きい管渠の施工は、必ず測量して遺方を出し、公共下水道の施工法に倣ってなさなければならない。排水管の多くは、布掘りして後、水平器で埋設されているが、なかには、かなり長い直線部分を布掘りしようとせず小部分的に掘削して管を埋設しているのを見かけることがある。このような施工の仕方では、管路が一直線にならないし、途中で自由に勾配が変わるようになりがちであるから、十分注意しなければならない。

図4―7 遺方、水系の張り方の1例

h 枝付き管を使用せず、後から排水管に穴を開けることは、なるべく避けた方がよい。後から枝付管を取り付けることは、なかなか熟練を要することで手際よくゆかず、この部分が管の閉鎖の原因となる。

i 器具排水管と、これを受ける排水管との接続が不完全な場合は、接続箇所から臭気が室内に侵入することがあるから注意しなければならない。この接続箇所は床下になるので、後から手直しが行い難い。

j 上流甲地の排水が地勢上やむ得ず下流乙地を通らなければならない場合は、甲乙両者共同して排水設備を施工させると便利である。

k その他共通留意点

① 露出配管は、原則的に行わない。やむを得ない場合は、露出部分の下水の凍結や損傷を防ぐため適切な材料で防護する。また水撃作用や振動による外圧等にも十分耐えるよう支持金具によりしっかり固定する。

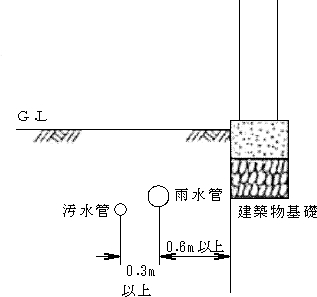

② 排水管と給水管を平行して布設する場合は、両配管の水平間隔は原則として50cm以上とし、かつ、水道管は排水管の上方に布設する。やむを得ず水道管の下方を横断する場合は、その交差する前後各1.5mの排水管は金属管を使用するものとする。

③ 排水管は、流下方向に従い大口径になるようにする。

④ 建築物の地下壁を貫通する排水管は、壁外面に近接して設けるますまでの間は金属管を使用し、コンクリートで巻立て十分に補強する。

⑤ 建設物を損傷したりその構造物を弱めるような施工方法を採用しないこと。

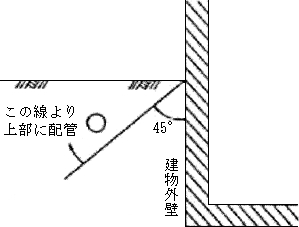

⑥ 地下壁外方の敷地内を、その配管延長5m以上を建物に平行して敷設する排水管は、建物外壁面と地盤面との交点から外方地下へ45°の傾斜線よりも上方に布設する。

図4―8 配管図

(2) ます

a ますの基礎は、沈下、破壊のないよう砂利、砕石、コンクリート等を十分施し、側塊を水平に据付け、目地仕上げを施す。

b 汚水ますに設けるインバートの表面は、モルタルで平滑な半円形に仕上げ、その肩は水切りをよくするために、適切な勾配を付ける。

c ますに接続する排水管は、ますの内壁面で切りその上その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げするとともに、側塊の目地、内壁面の上塗り等は、漏水しないようにする。

d 重量車等の大きな荷重がかかる箇所では、それに耐える強固な構造とする。

e ますの内部に水道管、ガス管等の埋設物を巻き込んではならない。

f 汚水ますの天端は、地表面と同一の高さとし、雨水ますの天端は、地表の雨水を収容するため幾分低めに設置する。

(3) 公共汚水ますへの接続

施行時のごみ、土砂等を流入させてはならない。

(4) し尿浄化槽の処理

既存のし尿浄化槽式水洗便所の浄化槽は、浄化槽の点検、清掃のたびに臭気による周囲への影響や維持管理に要する経費などから、浄化槽を廃止し、又は撤去して、供用が開始された公共下水道に直結することが望まれている。公共下水道に直結する場合は、理想としては、浄化槽躯体のすべてを撤去して直結することが好ましいが、通常、次の方法がとられる。

既設排水管類が使用に十分耐え得る場合は、そのまま使用するものとして、浄化槽部分だけを廃止する。

この場合、最も経済的な方法は、し尿をきれいに汲み取った後、槽底部を数箇所、穿孔し、若しくは破壊し水抜口を設け、浄化槽の汚水流入口管底高と流出口管底高を測定し、所定の配管勾配がとれれば、流入口と流出口を結ぶ直線上の仕切り壁を穿孔し、又は破壊し、そこに排水管を布設して良質土で埋め戻す。また、所定の勾配がとれない場合には、流出口より下流の排水管を布設替えする。また浄化槽跡地の有効利用の観点からは、浄化槽躯体上部を50~60cm撤去しておくことが好ましい。

第5章 排水設備の設計

1 事前調査

(1) 公共下水道の調査

公示された区域、さらに排水設備を接続する公共ますの位置、大きさを調査する。公共ますが無い場合は、町長に所定の手続により、公共ます新設の申請をする。

(2) 排水規模の調査

排水人口、排水面積(m2)排水量(m3/日、特に50m3/日以上の場合)等管渠流量計算の基礎データーとなる。

(3) 既設排水施設、埋設物の調査

供用開始の公示以前に設置されている雨水、雑排水管及びます等が排水設備の設置基準に適合の可否を調査し、当該排水施設の撤去又は継続使用について検討する。

2 見取図作成と現場測量

(1) 見取図作成

現場調査と平行して見取図を作成し、排水管、ます等の位置を決定する資料とする。

見取図には、建物の位置、公私道、隣地境界線、公共ます、既設の排水施設(又は排水設備)及び庭、路地、雨樋等を記入する。屋内については、便所、台所、各部屋の間仕切り、衛生器具、排水口、使用器具の位置、名称、形状等を図示し、又は記入する。

(2) 現場測量

平坦地で小面積の土地の場合は、測量用テープで測ってもよいが、地形の複雑な箇所、不規則な建物の密集地帯、高低差のある土地、見通しのきかない場所等については、必要に応じて各種測量器械を用いて、正確な距離、レベル、面積を測る必要がある。特に、下水の排水箇所は全箇所及び宅地内の要所の水準測量のデーターを記入すること。

3 設計図の作成

(1) 一般事項

ア 平面図

(ア) 平面図の縮尺は、1/200を標準とする。団地、ビル、工場等のように広大な敷地を有するものについては、必要に応じて、図面の縮尺を変えることができる。

(イ) 平面図には、布設場所、使用者名、施工者名を記入する。

イ 縦断面図

縦断面図の縮尺は、縦1/20、横1/200~1/600を標準とし、平面図の縮尺に合わせる。

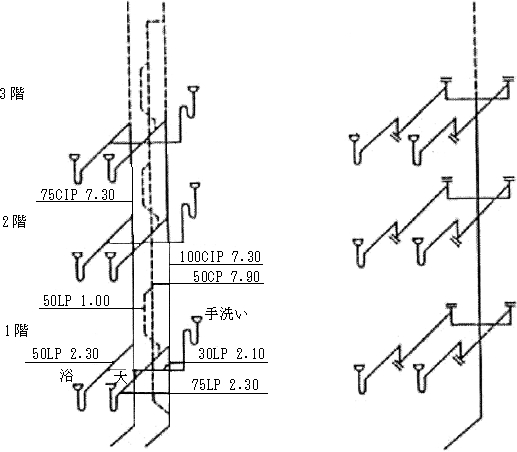

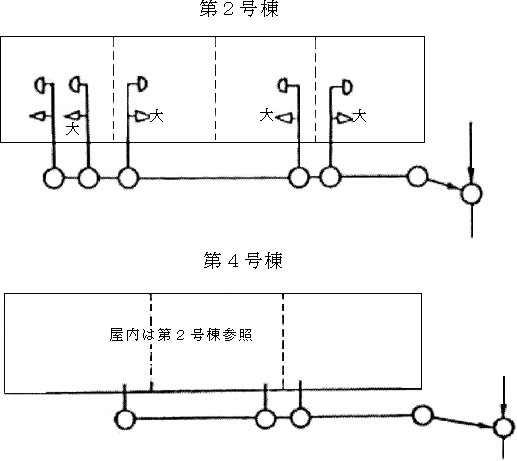

ウ 配管立図(図5―1)

2階建以上の建築物では、器具の配置、排水通気の配管状態を明瞭に示すため配管立図を作成する。ただし、建築設計図の給排水設備設計図又は衛生設備設計図がある場合は、これを代用することができる。

エ 構造物詳細図

オイル阻集器、油脂分離槽、トラップます等の特殊構造物がある場合は、構造物詳細図を作成する。

オ 例外事項

(ア) 集合住宅の場合

a 集合住宅の場合は、全体の平面図及び各棟ごとの一階の平面図を作成する。

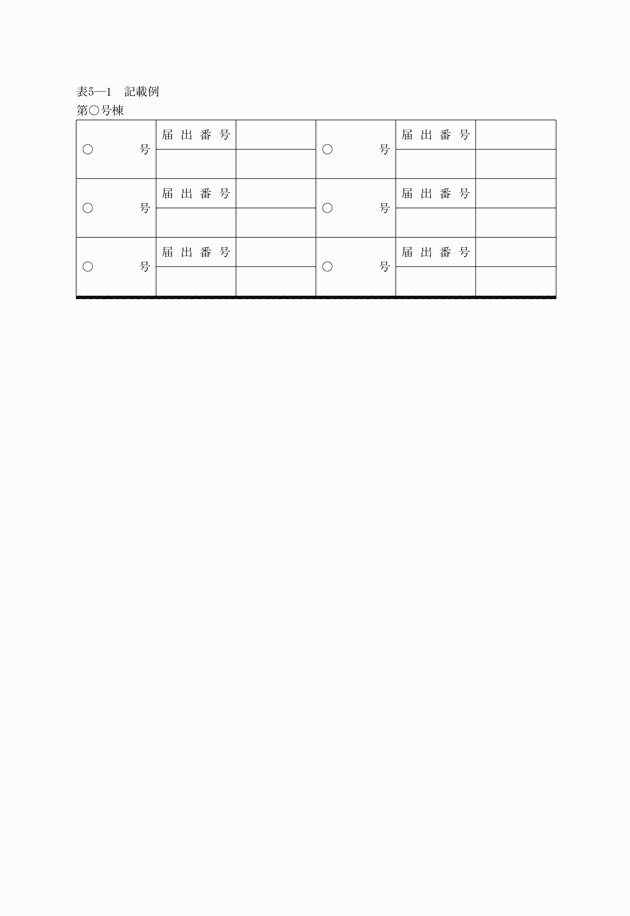

b 使用状況の一覧表

原則的には、各部屋ごとに排水設備計画届出書を提出するが図面の例外作成を認める代わりに部屋の一覧表を提出させる。

c 集合住宅の規模により、前記のabとも一葉の図面としてもよい。

図5―1 配管立図の例

注:点線は、通気管

図5―2 (1)集合住宅の全体平面図(参考図)

| 注 ① 建物の位置及び排水管の布設状況を知るためのものであるから、建物内部の施設、建物の正確な形状等を記入する必要はない。 ② 縮尺は1/600以上とする。 |

(イ) マンション等の高層集合住宅の場合

マンション等の場合は、各階に平面図が異なる場合が多いので、その場合は、異なる階ごとに平面図を作成する。各階同じ場合は、集合住宅に準ずる。

(ウ) 3階以上の一般ビル

3階建て以上のビル建築物については、1階は、屋外、屋内の排水設備を含む平面図を作成する。地階は、最深階の排水槽、排水ポンプ等を含む平面図を作成する。排水槽については、臭気が発生した場合の原因究明の参考にするので、構造図も添付する。

他の階は、原則として省略するが特に町が必要と認める場合は、平面図、配管立図も提出する。

図5―2 (2)各棟ごとの一階平面図(参考図)

(注)

① 排水管の形状、勾配、延長等は、正確に記入する。

② 縮尺は、1/300以上とする。

(2) 設計図の基本事項

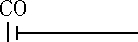

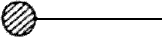

ア 平面図を作成する記号は、次のとおりとする。

表5―2 設計図凡例

表5―2(1) 吉備中央町規格

名称 | 記号 | 名称 | 記号 |

大便器 |

| 公設雨水ます |

|

小便器 |

| 側溝(公共) |

|

浴場 |

| トラップます |

|

流し類 |

| 雨とい |

|

手洗器、洗面器 |

| 公私境界線 |

|

床排水等 |

| 隣地境界線 |

|

トラップ |

| 建物外周 |

|

掃除口 |

| 建物間仕切り |

|

油脂トラップ類 |

| 新設 |

|

中和槽 |

| 既設 |

|

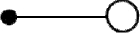

排水管 |

| 撤去 |

|

通気管 |

| 陶管 | TP |

立管 |

| 硬質塩化ビニル管 | VP・VU |

排水溝 |

| 鉄筋コンクリート管 | CP |

汚水ます |

| 鉛管 | LP |

雨水ます |

| 鋼管 | GP |

公共汚水ます |

| 鋳鉄管 | CIP |

(注)

1 原則として表5―2(1)を使用する。

2 申請においても表5―2(1)を使用する。

表5―2(2) 社団法人空気調和・衛生工学会規格

名称 | 記号 | 名称 | 記号 |

排水管 |

| 公共ます |

|

通気管 |

| 和風バス |

|

排水鋳鉄管 |

| 洋風バス |

|

排水鉛管 |

| 洗浄用ロータンク |

|

排水コンクリート管 |

| 洗浄用ハイタンク |

|

排水ビニル管 |

| 和風大便器 |

|

陶管 |

| 和風両用大便器 |

|

床上掃除口 |

| 洋風大便器 |

|

床下掃除口 |

| 小便器 |

|

グリーストラップ |

| ストール小便器 |

|

油トラップ |

| 洗面器 |

|

床排水トラップ |

| 手洗器 |

|

ルーフドレン |

| 流し |

|

トラップます |

| 掃除用流し |

|

私設汚水ます |

| 洗浄弁 |

|

私設雨水ます |

| ポールタップ |

|

イ 設計図に記載する数位は、次のとおりとする。

設計図記載数位

種別 | 宅地内排水設備 | 私道排水設備 | ||

単位 | 小数位 | 単位 | 小数位 | |

線路延長 | m | 1 | m | 2 |

マンホール・ます・L形側溝形状 | cm | 0 | cm | 0 |

管渠の形状 | mm | 0 | mm | 0 |

管渠の勾配 | % | 1 | % | 1 |

ます・マンホール | cm | 0 | m | 2 |

土被り | m | 2 | m | 2 |

地盤高 | m | 2 | m | 2 |

管底高 | m | 2 | m | 3 |

計画管底高 | m | 2 | m | 3 |

基標高 | m | 3 | m | 3 |

構造図 | mm | 0 | mm | 0 |

道路幅員 | m | 2 | m | 2 |

(注)

1 小数位未満は、四捨五入をもって記入する。

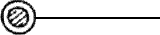

ウ 設計図の記載方法は、次のとおりとする。

表5―4 設計図記載方法

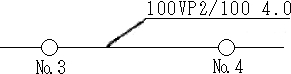

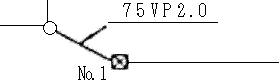

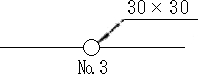

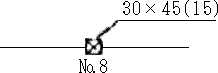

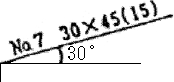

| 種別 | 記載内容 | 記載例 |

平面図 | 排水管 | 内径(単位:mm) 管種 勾配(単位:%) 線路延長(単位:m) |

|

枝管(例えば、器具排水管) | 内径(単位:mm) 管種 線路延長(単位:m) |

| |

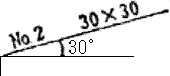

汚水ます | 桝 番号 内径(単位:cm) 深さ(単位:cm) |

| |

雨水ます | 桝 番号 内径(単位:cm) 深さ(単位:cm) 泥溜深さ(単位:cm) |

| |

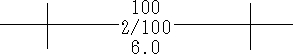

縦断面図 | 排水管 | 内径(単位:mm) 勾配(単位:%) 線路延長(単位:m) |

|

汚水ます | 桝 番号 内径(単位:cm) 深さ(単位:cm) |

| |

雨水ます | 桝 番号 内径(単位:cm) 深さ(単位:cm) 泥溜深さ(単位:cm) |

|

エ 設計上の留意事項は、次のとおりである。

(ア) 上流から設計する。

(イ) 起点ますは、経済性を考慮し、規定の最浅とする。(排水管100mmの場合は、30cm)

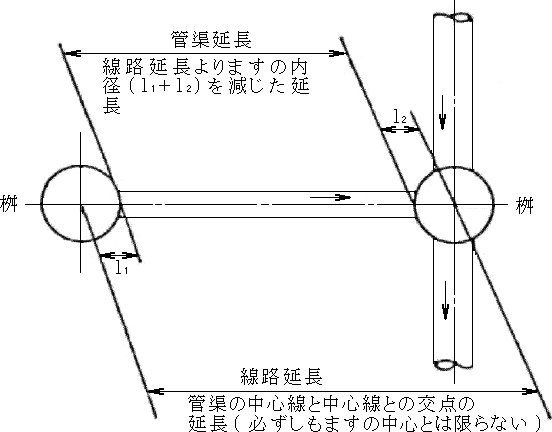

(ウ) ます深さは、上流側の管底高(流出側)から、その路線の勾配と延長から計算し、求められた管底高に接合方法や損失水頭等を考慮してます内落差(排水設備は、1cm以上を標準とする。)を減じた高さを地盤高から差し引いた寸法である。ここにいう延長とは、線路延長のことで管渠延長ではないので注意すること。

(エ) 逆勾配で設計してはならない。例えば平坦な土地で上流側のますを深くすると配管は逆勾配となる。

(オ) 建物と排水管の離れは、原則として0.6m以上とする。

(カ) 維持管理上屋内又は床下配管を避け、屋外配管とする。

(キ) 分流式において、雨水系統に汚水を、また汚水系統に雨水を接続することは厳に慎まなければならない。

(ク) 分流式の雨水管と汚水管は、平面的に重ならないようにする。交差する場合は、汚水管が下部、雨水管が上部となるよう設計する。

(ケ) 必要以上のますは、設置しない。

図5―3 線路延長と管渠延長

図5―4 配管図

図5―5 配管図

4 排水設備の設計例

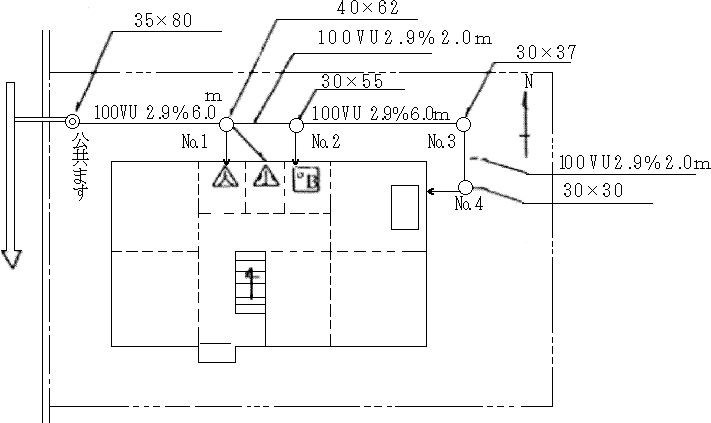

分流式で、一般家庭用排水管を次のような条件で設計する。

条件

① 排除方式 分流式

② 排水人口 5人

③ 地形 ほぼ水平

④ 排水管延長 16.0m

⑤ 公共ます深さ(有効深) 80cm(既設)

⑥ 排水管VUの管厚は、無視する。

図5―6 見取図

(1) 概算設計(図5―7参照)

① 分流式で排水人口5人であるから、表4―1より排水管の管径は100mm、勾配は2/100以上となる。

② 今、勾配2/100とし、No.4~公共ます間の落差Xを求めるとX=(2/100)×16.0m=0.32m=32cmとなる。

③ ますの配置は、起点(No.4)、屈曲点(No.3)、合流点(No.1)(No.2)に設ける。

④ ます内で上・下流管底に1cmの落差をつける。従って、それぞれ1cmずつ落差を計算に入れる。

⑤ No.4(起点ます)の深さ30cm(土被り20cm)として、公共ますへの流入管底高を求める。まずNo.4の管底高は、14.00m-0.30m=13.70m

落差Xは32cm、ます内落差が3cmであるから13.70m-0.32m-0.03m=13.35mとなる。

次に、公共ますの流出側管底高は、14.00m-0.80m=13.20mであるから13.35m-13.20m=0.15m=15cm

以上により公共ますに15cmの余裕をもって接続可能となる。

(2) (1)の概算設計では、2/100の勾配で試算したため、15cmの段差が生ずることになる。これは経済的設計であるが、公共ますで15cmの段差をインバートですりつけるには、勾配が急で施工上難しく、流水の影響によっては、汚物がインバート肩等へ飛散することもあるので好ましくない。ただし、段差が大きい場合は、ドロップを設けることにより解消できるが、この場合のように15cm程度では、既製の塩化ビニール等では部品がないため、ドロップ構造とすることは難しい。従って、段差を解消するため、No.4ますと公共ますとの落差から勾配を逆算して設計する。

① まず、No.4ます(ます深30cm)と公共ます(ます深80cm)とのそれぞれの管底高はNo.4は、14.00m-0.30m=13.70m

公共ますは、14.00m-0.80m=13.20mである両者間の落差は、13.70m-13.20m=0.50m、ます内での1cmずつ3cmの落差を減ずると、0.50m-0.03m=0.47mである。

② 管延長が16.0mであるから勾配Xは(X/100)×16.0m=0.47m∴×=2.9となる。

③ 勾配2.9/100は管径100mmの場合は、2/100以上という基準に合致し、かつ、流速の範囲0.6~1.5m/秒を満たしているので、管径100mm、勾配2.9/100の設計は成立する。

以上によりこの例題では、(2)の勾配2.9/100の設計が構造上及び数値上から単純であり、施工の難易度からも妥当な形態であると考えられる。

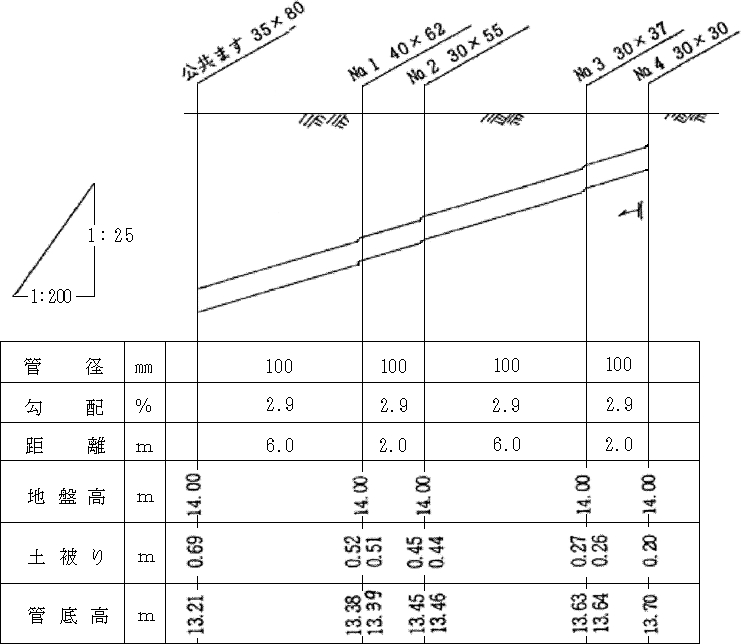

(3) 実施設計

ここで(2)に従って詳細な設計を行うと次のようになる。

① No.4

最小土被り20cm 管径100mmであるため管底高は14.00m-(0.20m+0.10m)=13.70m

ます深は、14.00m-13.70m=0.3m=30cm

従って表4―5により、ますの内径を30cmとする。

② No.3

まず、No.4からの流入管底高を求める。No.4~No.3の延長は2.0mであり、No.4の流出管底高は13.70mであるので、13.70m-2.0m×2.9/100=13.642m≒13.64mとなる。

次に流出管底高は、ます内落差1cmであるので13.64m-0.01m=13.63m

ます深は14.00m-13.63m=0.37m=37cm

従って、内径は表4―5により30cmとなる。

また、土被りは

流入側 14.00m-(13.64m+0.10m)=0.26m

流出側 14.00m-(13.63m+0.10m)=0.27mである。

③ No.2

②と同様な方法で求める。

流入管底高は、13.63m-(6.0m×2.9/100)=13.456m≒13.46m

流出管底高は、13.46m-0.01m=13.45m

ます深は、14.00m-13.45m=0.55m=55cm

内径は、表4―5により30cm

土被りは

流入側 14.00m-(13.46m+0.10m)=0.44m

流出側 14.00m-(13.45m+0.10m)=0.45m

④ No.1

流入管底高は、13.45m-(2.0m×2.9/100)=13.392m=13.39m

流出管底高は、13.39m-0.01m=13.38m

ます深は、14.00m-13.38m=0.62m=62cm

内径は、表4―5により40cm

土被りは

流入側 14.00m-(13.39m+0.10m)=0.51m

流出側 14.00m-(13.38m+0.10m)=0.52m

⑤ 公共ます

流入管底高 13.38m-(6.0m×2.9/100)=13.206m≒13.21m

土被りは 14.00m-(13.21m+0.10m)=0.69m

以上の計算を平面図、縦断面図で作図すると図5―7、図5―8になる。

図5―7 平面図

図5―8 縦断面図

※ ただし、地盤高を14.0mとした場合

数値は小数第3位4捨5入とする。

管厚は無視する。

参考:勾配の計算の仕方、ます深さの考え方を図示する。

図5―9 勾配の計算(参考)

土被り=地盤高-(管底高+管径+管厚)

ます深さ=地盤高-下流管底高

図5―10 土被り、ます深と地盤高・管底高の関係

用語の定義

インバート 下水の流下を円滑にするため、マンホールの底部に設けられる導水路及び長方形渠、馬てい形渠の底面を凹形にしたものをいう。

雨水管きょ 雨水を排除する管渠をいう。

汚水管きょ 汚水を排除するための管渠をいう。

汚水管 大小便器及びこれに類似の用途の器具からの汚水又はそれと他の用途の器具からの雑排水を合わせたものを導く管をいう。

汚水ます 汚水を集めて公共下水道に流下させ、管の点検及び掃除をするための施設をいう。

間接排水 一般の排水系統へ直結してはならない排水を一度大気中で縁を切り、一般排水系統へ直結している器具又は水受容気の中へ排水することをいう。

給水管 建物及びその敷地内において、飲料用、料理用その他の用途のため、上水又は雑用水を供給する管をいう。ただし水道法(昭和32年法律第177号)第3条にある給水装置に含まれる給水管の用語とは区別する。

給排水設備 建物内又はその敷地内において、給水、給湯、給冷水、排水、通気及び衛生器具に関連する諸設備の総称をいう。

下水道施設 管路施設、ポンプ場施設及び処理場施設の総称をいう。

合流式 汚水及び雨水を同一の下水管渠で排除する方式をいう。

公共ます 汚水を排除すべき排水管と公共下水道とを接続するために設けるますをいう。

上水 水道法によって供給される水、地下水、伏流水、河川又は天水、監督官公庁で定める規定に適合させるように処理した水又は適合させるように処理した水で飲料用として十分にその目的を果し得る水をいう。

阻集器 排水中に含まれる有害危険物、望ましくない物質又は再利用できる物質の流下を阻止、分離、収集して、残りの水液のみを自然流下により排水できる形状構造を持った器具又は装置をいう。

掃除口 目的としてはますの項と同じであるが、汚水ますを設置しない箇所に異形管を使って設ける。

通気管 トラップ封水がサイホン作用や背圧によって破封されるのを防止し、排水系統内の空気の流動を円滑にするために設ける管をいう。

トラップ 衛生器具に内臓するか、又はそれらの附属品として、あるいは排水系統中の装置としてその内部に封水深を持ち、排水の流れに支障を与えることなく、同時に排水管中の空気が排水口から室内に侵入してくるのを阻止することのできるもの

土かぶり 地表から埋設された管渠の天端までの深さをいう。

二重トラップ 下水の流れの方向に2以上の排水トラップを設け、その間に有効な通気管が無い場合をいい、排水設備の機能を損うので禁止されている。

排水設備 町の管理する公共下水道に汚水を流入させるためこれに直結して設けた排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含みし尿浄化槽を除く。)及び雨水を流入させるために設けた施設をいう。

排水槽(排水タンク) 建物内や敷地内の汚水、雑排水又はその他の廃液を集水し、これを機械力によって汲み上げ、排除するための槽をいう。

水封 排水管、下水管などからの臭気、下水ガス、衛生害虫などが室内に侵入するのを防止するために液体で封ずることをいう。

分流式 下水を排除するために雨水と汚水とは分離して、それぞれの排除すべき施設に固着する方式をいう。

附則(令和元年9月27日通達第1号)

この通達は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。