○吉備中央町産後ケア事業実施要綱

令和4年11月4日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母体の回復又は育児不安の解消が必要な母子について、産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有する産後1年未満の産婦及び乳児のうち、医療の必要のない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後の心身の状態に不安があり、保健指導及び休養を必要とする者

(2) 育児不安が強く、育児指導を必要とする者

(3) 日常の生活面において産後の経過に応じた休養、健康管理等の保健指導及び育児指導を必要とする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(事業の実施)

第3条 本事業は、町が委託した医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)が実施するものとする。

2 実施機関は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 産科、婦人科又は産婦人科のいずれかを標榜する医療機関又は助産所であること。

(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。

(3) 次条に定めるサービスを実施できる体制を有すること。

(4) ケア実施時には、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が常駐すること。ただし、助産師等は本事業の専任である必要はない。

(5) 次条第1項第1号に定めるケアを実施する場合にあっては、24時間体制で助産師等が1人以上常駐し、利用者を宿泊させることが可能な設備が整っていること。

(7) 前2号において、当該設備は本事業に係る専用のものである必要はない。

(8) 症状の急変等緊急時の対応が可能であること。また、助産所の場合は、医療機関との連携が整えられていること。

(1) 宿泊型ケア 利用者を実施機関に宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。

(2) デイサービス型ケア 利用者に日帰りで実施機関を利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。

(3) 訪問型ケア 実施機関が対象者の自宅を訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。

(1) 産後の母体管理、生活面の指導

(2) 授乳方法に関する指導

(3) 乳房のケア

(4) 沐浴に関する指導

(5) 新生児及び乳児の発育のチェック、健康上の観察

(6) 子育てに関する指導

(7) その他必要な保健指導

(1) 宿泊型ケア 1泊2日を1単位とし、6単位(6泊7日)以内

(2) デイサービス型ケア 1日を1単位とし、7単位(7日)以内

(3) 訪問型 2時間を1単位とし、7単位(7回)以内

2 1回の出産につき宿泊型ケアの利用は通算6単位、デイサービス型ケア及び訪問型ケアの利用は通算7単位を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用期間を延長することができるものとする。

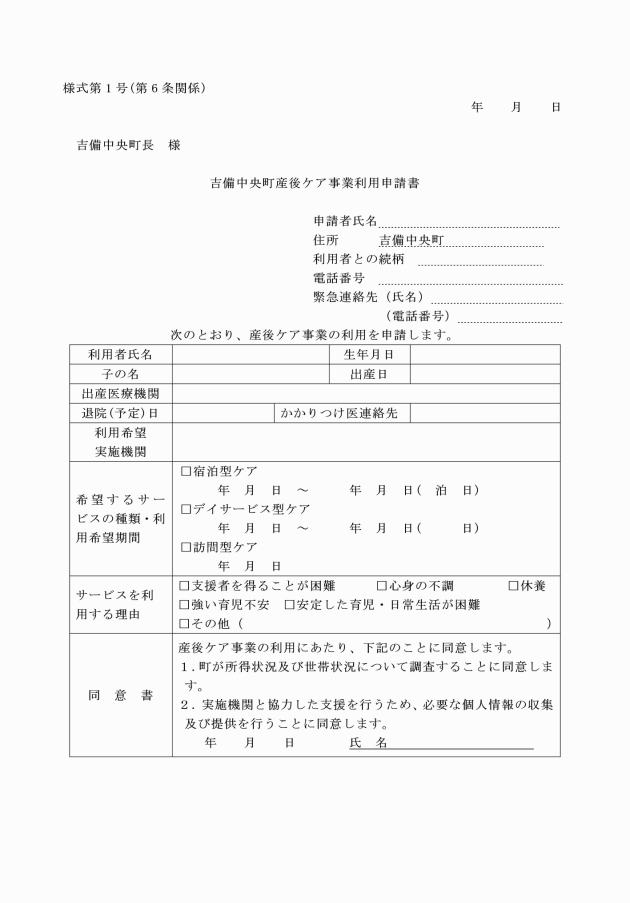

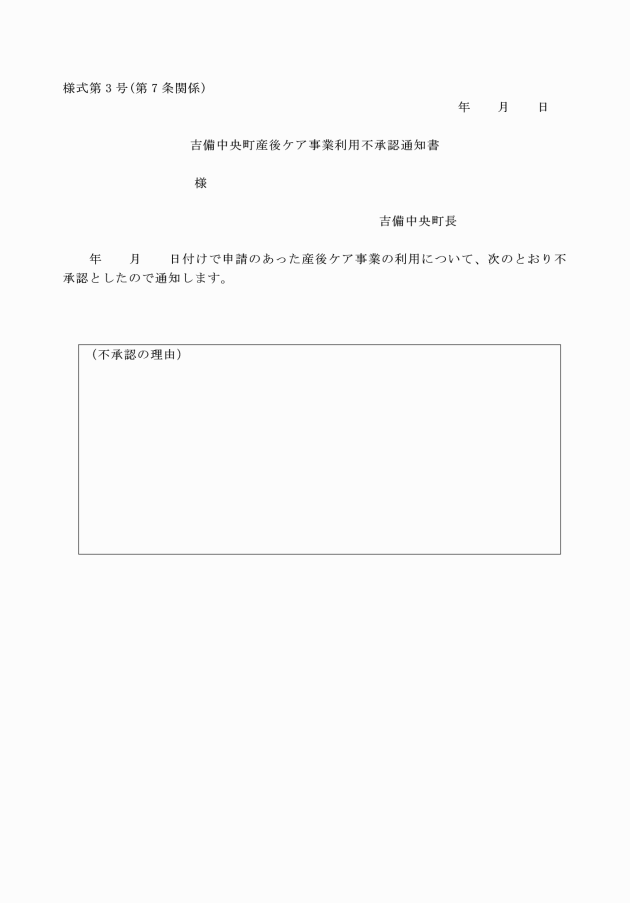

(承認及び通知)

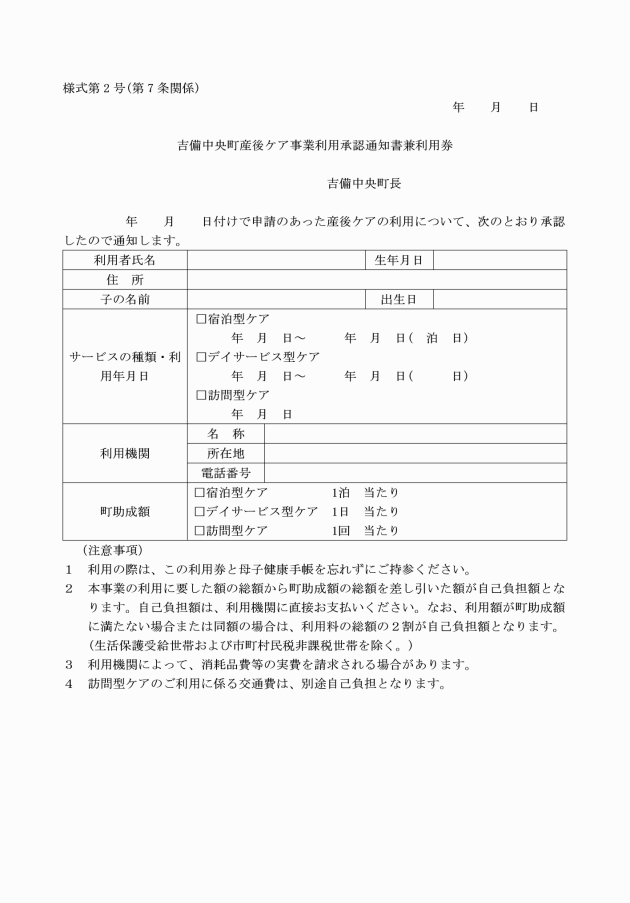

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定する。

(利用方法)

第8条 利用者は、前条の規定により利用の決定を受けて本事業を利用しようとするときは、実施機関に吉備中央町産後ケア事業利用承認通知書兼利用券を提示してその確認を受けなければならない。

(委託料の額)

第9条 本事業の利用に対して、町長が実施機関に支払う委託料の額は、別表のとおりとする。

2 多胎児の利用があった場合には、前項に規定する額に、乳児1人につき宿泊型ケアは8,000円、デイサービス型ケアは4,000円、訪問型ケアは2,000円を加算する。

(自己負担額)

第10条 実施機関が提供するサービスに対して利用者から徴収する自己負担額は、提供を受けたサービスの利用料の総額から前条に規定する委託料を控除した額とする。

2 実施機関が提供するサービスの利用料の総額が前条に規定する委託料に満たない場合又は同額の場合は、利用料の総額の2割を利用者の自己負担とし、8割を委託料とする。ただし、生活保護受給世帯に属する者又は当該年度分(当該年度分の市町村民税が確定していない場合は前年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者にあっては、実施機関が提供するサービスの利用料の総額を委託料とする。

3 利用者は、前2項に定める自己負担額を、利用した実施機関が指定する期日までに、当該実施機関に直接支払うものとする。

4 利用に際し発生する実費等の必要経費については、実施機関が別途費用徴収することができる。

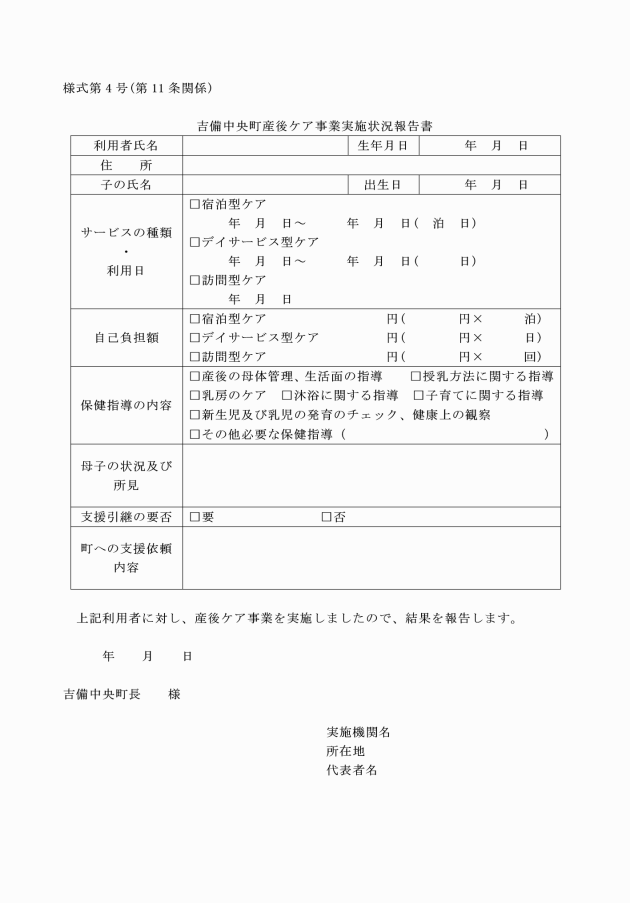

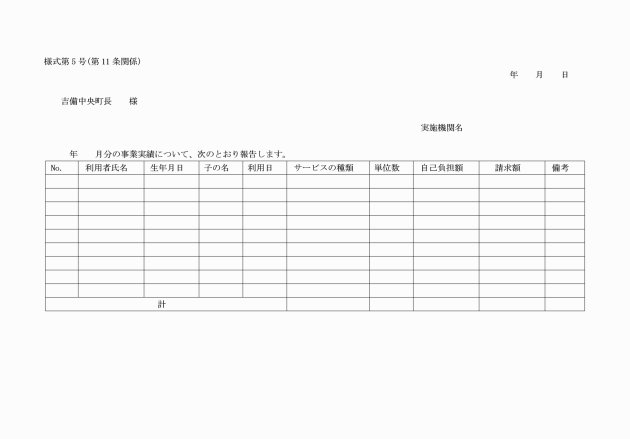

2 町長は、前項の規定による吉備中央町産後ケア事業実施状況報告書及び吉備中央町産後ケア事業実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町と実施機関との委託契約により、実施機関に委託料を支払うものとする。

(書類の保管等)

第12条 実施機関は、本事業に関する事項を記録し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄するときは、細断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、実施機関に対して報告を求め、若しくは本事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(事故報告)

第13条 実施機関は、本事業の実施により事故が生じたときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。

2 本事業の実施により生じた事故及び損害については、町に故意又は重大な過失のない限り、実施機関の負担及び責任において、その処理に当たるものとする。

(守秘義務)

第14条 実施機関は、本事業を実施するにあたり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月31日告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月27日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者の所得区分 | 宿泊型ケア (1単位あたり) | デイサービス型ケア (1単位あたり) | 訪問型ケア (1単位あたり) |

生活保護受給世帯に属する者 | 25,000円 | 12,000円 | 8,500円 |

当該年度分(当該年度分の市町村民税が確定していない場合は前年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者 | 25,000円 | 12,000円 | 8,500円 |

上記以外の世帯に属する者 | 18,000円 | 10,000円 | 7,000円 |